【訃報】株式会社プリマ楽器 会長 大橋幸雄様がご逝去されました。

謹んで、ご冥福をお祈りいたします。

大橋幸雄様((株)プリマ楽器)が永年に渡り楽器業界や楽譜出版業界にご貢献をされましたことを感謝申し上げます。

謹んで、ご冥福をお祈り申し上げます。

下記、ファイルが(株)プリマ楽器様からの訃報のご報告です。

→「訃報のお知らせ」(PDFファイル:321KB)

株式会社プリマ楽器 大橋幸雄 会長を偲んで

この度の大橋会長さまのご逝去の報に接し、日本楽譜出版協会と致しまして哀悼の意を表しますとともに心からご冥福を申し上げます。

コロナ渦以降、お目にかかる機会もなくお別れとなりました。とても残念に思います。

二十数年前東京に赴任し初めてご挨拶させていただきました時のことを私は忘れません。

社業のことはそこそこに、お互いの悩ましい課題を踏まえつつ、先ずは業界の成長を願う、ひと言ひと言が、 終始穏やかで、 言葉の数が少ないだけに、 その深い思慮に静かな圧倒を覚えたものでした。その後、時折面談させて頂く場面での、口元は笑みに柔らかな物腰、でも常にまっすぐで力強い眼差しは最後まで変わりませんでした。

プリマ楽器さまの80周年という節目を見届け、 次の世代に託し安心して旅立たれたことでしょう。

大橋会長さまの音楽界に遺された業績の数々は大変輝かしく、 私たちは多くの事をご教示頂きました。日本楽譜出版協会と致しましては、その志を受け継ぎ、 業界の発展に向け、日々精進して参ります。

改めましてご生前のご功績を偲び、 謹んで哀悼の意を表します。

合掌

2025年12月15日

一般社団法人日本楽譜出版協会

顧問 下條 俊幸

「出版教育著作権協議会(出著協)」は、10月7日に運営委員会を開催しました。(25.11.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、10月7日に運営委員会を開催した。まずは、SARTRAS各委員会の報告事項として、分配委員会にて図表や写真、美術といった比較的計上しやすい著作物と、文章や文字ものといった使われた量が計上しにくい著作物の数え方の不公平感解消のため、著作物の分野ごとに、係数をかけて分配単価を調整する案が検討されたと報告があった。同案については引き続き、分配委員会にて議論がされ、理事会に上程される予定である旨も報告された。続いて、2021年度、2022年度の再整備をした利用報告追加提出分について、行追加の基準が明文化されていなかったために、追加の行数が膨大になってしまった件について報告された。SARTRASより、文章や文字ものの行追加があったものを留保対象とし、今年度の分配限度額計算からは除き、再整備をしたいと申し出があった旨も併せて報告され、意見交換がされた。また、利用報告に依らない分配について、参照する追加資料として考えられるものについて意見交換がされた他、教育著作権フォーラムの進行状況等が報告された。

(「書協会報」2025年11月号より)

授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、10月16日に理事会を開催しました。(25.11.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は10月16日に理事会を開催した。この日は主に、分配委員会にて協議されている著作物の分野ごとの係数調整について意見交換がされた。著作物の長さや重みといった実態に沿うのは難しいものの、今までの議論の過程等を鑑み、1.2の係数を乗じて分配限度額の算出をし、一年間試行されることが承認された。また、共通目的事業の諸課題の整理について、明文化できる基準を付したことが報告された他、役員関連事項等検討委員会について、オプザーバーの参加を認めないとする委員会規則等が承認された。

(「書協会報」2025年11月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、10月15日、に運営小委員会を22日に運営委員会をそれぞれ開催しました。(25.11.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、10月15日に運営小委員会、10月22日に運営委員会をそれぞれ開催した。運営小委員会では、利用報告の整備依頼を出版社向けに順次送付し、484社へ送付が完了したこと等が報告された他、文章や文字ものの追加整備分が留保対象となったことについて意見交換がされた。運営委員会では、シンガポールで開催されたIFRRO世界大会の報告がされた他、2023年度利用報告の精度の実態や、システムの問題点等が改めて共有された。

(「書協会報」2025年11月号より)

図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)は、10月30日に分配委員会を開催しました。(25.11.20)

図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB=上野達弘理事長)は、10月30日に分配委員会を開催した。この日は、直近の図書館でのサービス利用状況が報告された他、前回まで検討してきた共通目的事業への支出割合について、著作権法施行令やSARLIBの補償金業務規程における規定と齟齬がないよう、文化庁に解釈の確認を行ってから本委員会で再度検討することとなった。また、SARLIBのHPでは、9月末から医書系の出版物を中心に除外リストの公開が始まっており、今後もSARLIB各加盟団体経由でのデータ提供を受けながら順次更新されていく。

(「書協会報」2025年11月号より)

「出版教育著作権協議会(出著協)」は、9月2日に運営委員会を開催しました。(25.10.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、9月2日に運営委員会を開催した。まずは、SARTRAS各委員会の報告事項として、分配委員会においても2023年度の利用報告整備手数料が、3,400円を上限とすることが承認されたこと、著作物の分野ごとの不公平感を解消するために、分配単価に係数をかけることを協議中であること等が報告された。続いてSARTRAS理事会にて、協議会に非加盟の団体を、分配委員会にオプザーバーとして参加させる規程変更案が諮られ、一度は賛成多数として承認された旨が報告されたが、出著協運営委員会中に、理事より人数の計算に不備があったと指摘があり、賛成人数が過半数に満たないとのことで議決が修正された。また、2023年度の利用報告整備手数料の上限額が承認されたことに伴い、JCOPYより各出版社に整備依頼と利用報告が送付されることが報告され、JCOPYの担当者に向けて、2023年度の整備に係る説明会を実施することが決定された。利用報告の整備依頼は9月17日に送付され、説明会は同月26日に開催された。利用報告の整備結果が返送され次第、SARTRASが手数料を計算し、一件あたりJCOPY の手数科を控除した3,200円の整備手数料を各出版社に振り込む予定となっている。また、九月度のSARTRAS理事会は、付議されるべき大きな議案がないことから、開催されなかった。 (「書協会報」2025年10月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、9月17日に運営小委員会を9月24日に運営委員会を開催しました。(25.10.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、9月17日に運営小委員会、9月24日に運営委員会をそれぞれ開催した。運営小委員会では、26日に開催される2023年度利用報告整備に係る説明会にて付す資料について検討等が行われた。運営委員会では、2021年度、2022年度の利用報告における「文字・文章」に分類された著作物の追加分について、各出版社によって著作物の単位の判断が異なるため、分配委員会にて基準を明文化する予定であり、SARTRASより分配を留保したいと申し出があったこと等が報告された。

(「書協会報」2025年10月号より)

図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)は、9月3日に除外リストWGを9月16日に分配委員会を開催しました。(25.10.20)

図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB=上野達弘理事長)は、9月3日に除外リストWGを、9月16日に分配委員会を開催した。

除外リストWGでは、除外リストのデータ項目として、ISBNまたはISSN、表題 、著者・編者は必須、出版者や出版年月(日)等は可能な限り掲載するとされた。除外リストについては、各権利者からSARLIB各加盟団体経由で、データ提供を受け、SARLIB のHPに掲載する。9月中にはHPの除外リスト掲載 ページを公開する予定である。分配委員会では、共通目的事業への支出割合について検討が行われた。

共通目的事業基金の使い道や分配コストの確保について考える必要がある、対外的に説明可能な数値とするべきといった意見が各団体より出された。この日の結論としては、私的録音録画制度やSARTRASの例も参考にしつつ二割にするという方向性で文化庁と面談を行うこととされた。

(「書協会報」2025年10月号より)

販売対策委員会「楽譜・音楽書祭り2025実行委員会」では、「東京楽器博2025」において「話題の既刊&謝恩本」展示即売会を実施いたします。(25.10.10)

「東京楽器博2025」 https://tokyogakkiexpo.com/

会場: 科学技術館(1F催事ホール)

会期: 11月1日(土)・2日(日)

【開催終了】(一般社)日本楽譜出版協会 著作権委員会主催

2025年度「著作権講座・研修会」(第30回)開催のご案内&申込(一般申込用)

(25.10.10)

この度、下記のような2025年度「著作権講座・研修会」(第30回)開催する運びとなりました。

下記フォームボタンからご申し込みください。

著作権委員会 主催 2025年度「著作権講座・研修会」開催のご案内

AI 時代の著作権最前線 〜知っておきたい著作権と著作隣接権〜』

時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

近年のデジタル・ネットワーク技術の進展に伴い、楽譜出版社でもSNS 用動画作成や音源制作など業務の多角化が進み、演奏家との交渉や録音された音源を取扱う機会が増えています。一方、生成AI の発展により、動画や音源を誰もが容易に活用できる時代となり、演奏者やレコード製作者からも権利の保護と適切な利用を求める声が高まっています。我々自身がコンテンツ利用者であると同時に発信者でもある今、著作隣接権を含めた著作権全般について改めて学ぶ機会が必要であると考えます。

本講座・研修会では昨年に続き、第1部では「AI に関する著作権」について、最新動向を踏まえて弁護士の福井健策先生に解説していただきます。第2部では弁護士の大武和夫先生に、演奏家やレコード製作者等の権利である「著作隣接権」の基礎を講義していただきます。続く第3部では、著作隣接権の基本的な事例や、多角化が進む我々の業務で起こり得る事例など、ケーススタディを交えながら皆様と一緒に考えて参りたいと存じます。

この機会にお一人でも多くの方々にご参加いただきたく、ご案内申し上げます。

| 講演内容・講師 | |

| 第1部 |

AI と著作権 〜動きはじめた国内外のAI 著作権裁判とAI 事業へのインパクト〜 講師:福井 健策 弁護士(骨董通り法律事務所)、ニューヨーク州弁護士 日本大学藝術学部・神戸大学大学院・情報経営イノベーション専門職大学(iU)・芸術文化観光専門職大学(CAT) |

|---|---|

| 第2部 |

今こそ学び直す著作隣接権制度 講師:大武 和夫 弁護士(大武法律事務所) |

| 第3部 |

〈ケーススタディ〉 そうだったの? 著作隣接権 著作権委員会/コメンテーター:大武 和夫 弁護士(大武法律事務所) |

| 日時 | 2025年11月21日(金) 13:30 〜 17:00 (開場 13:00) |

| 会場 | 出版クラブホール・4F 会議室 東京都千代田区神田神保町 1-32 / TEL.03-5577-1511

[地下鉄]東京メトロ半蔵門線・都営新宿線 ・ 都営三田線「神保町」駅 A5 出口より徒歩 2 分 |

| 会費 | 1名につき¥6,000(含消費税) |

| 申込締切 | 2025年11月5日(水) / 払込期限:2025年11月10日(月) |

| 申込要領・ ご注意等 |

講座は終了しました。 〇振込手数料はご負担願います。また、一旦振込まれた会費の返金はご容赦願います。なお、銀行発行の送金明細書をもって領収証にかえさせていただきます。 ○今回の講座ではオンライン配信はございませんので、ご了承ください。 ○お問合せ先:日本楽譜出版協会「著作権講座」お問合せフォーム |

(一社)日本楽譜出版協会 著作権委員会主催

2025年度「著作権講座・研修会」(第30回)開催のご案内(告知用) (25.10.01)

2025年度「著作権講座・研修会」を下記の内容、日程で開催いたします。

テ-マ:『AI 時代の著作権最前線 〜知っておきたい著作権と著作隣接権〜』

講師:【第1部】福井健策弁護士(骨董通り法律事務所)

【第2・3部】大武和夫弁護士(大武法律事務所)

日時:2025年11月21日(金) 13:30~17:00

会場:出版クラブホール・会議室 4階会議室

詳細および申し込みにつきましては、10月中旬に当ホームページにてご案内いたします。

一般社団法人 日本楽譜出版協会

著作権委員会

「JASRAC意見交換会2025実行委員会」(ネットワーク委員会・著作権委員会・制作委員会共催)より「JAMP-JASRAC意見交換会2025」の開催が決定いたしました。(25.10.01)

協会加盟社のみ参加できます。

詳細は、会員専用ページ(PWが必要です。)

(理事会・各委員会のお知らせ→ネットワーク委員会)をご覧ください。

販売対策委員会「楽譜・音楽書祭り2025実行委員会」では、「東京楽器博2025」において「話題の既刊&謝恩本」展示即売会を実施いたします。(25.09.30)

「東京楽器博2025」https://tokyogakkiexpo.com/

会場: 科学技術館(1F催事ホール)会期11月1日(土)・2日(日)

文化芸術振興議員連盟は、文化芸術推進フォーラムの協力で「文化芸術」VOL.20を発行しました。(25.09.30)

→ 「文化芸術」VOL.20 (PDFファイル:1.9MB)

SARTRAS事務局より冊子「著作権なるほど!副読本」を発行しています。

SARTRASのHPにPDF版がアップされていますので、共有いたします。(25.09.30)

周知ページ

https://sartras.or.jp/fukudokuhon/

広報誌(PDF)

●SARTRAS「著作権なるほど!副読本教師編」(PDFファイル:25.5MB)

●SARTRAS「著作権なるほど!副読本生徒編」(PDFファイル:16.4MB)

以上、ご報告まで。

よろしくお願い申し上げます。

SARTRAS事務局より著作権広報誌『さあとらす』第6号(25年7月号)が完成し、SARTRASのHPにPDF版がアップされていますので、共有いたします。(25.09.20)

周知ページ

https://sartras.or.jp/chosakukenjohoshi/

広報誌(PDF)

●【SARTRAS】広報誌『さあとらす』25-6月号.(PDFファイル:1.8MB)

以上、ご報告まで。

よろしくお願い申し上げます。

出版教育著作権協議会(出著協)は、7月1日、8月5日に運営委員会を開催しました。(25.09.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、7月1日、8月5日に運営委員会を開催した。7月の運営委員会では、SARTRAS各委員会、定時社員総会・理事会の報告を行った。続いて、三年レビューの最終回が開催されたことが報告され、追加資料に基づく分配を可能にする分配規程変更等を案が共有された。また、教育フォーラム関連の開催状況や、今後の進め方等について報告された。

8月の運営委員会では、交渉が続いていた2023年度の利用報告整備に係る手数料について、税別3,400円でSARTRAS回答が得られたことが報告された 。当初の要請額には満たないものの、2023年度の整備手数料額の約三倍となり、出著協として税別3,400円の手数料額で整備を請け負うと回答することとなった。契約方式等については、別途SARTRASと検討することも報告された。

(「書協会報」2025年9月号より)

授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、7月17日、8月21日に理事会を開催しました。(25.09.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は7月17日、8月21日に理事会を開催した。7月の理事会では、自主事業等検討会議の改組が報告され 、自主事業・委託事業を増やしていく方針である旨が報告された。また、追加資料に基づく分配に係る細則等を検討するために、新しくWGを立ち上げることが承認された。8月の理事会では、利用報告一件あたり、3,400円を上限として整備手数料を整備協力団体に支払うことが承認された。他にも、委員会規程の細則の一部変更や、役員関係事項等検討委員会の委員選出等の報告、および承認が行われた。(「書協会報」2025年9月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、7月16日、8月20日に運営小委員会、7月23日、8月27日に運営委員会をそれぞれ開催しました。(25.09.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、7月16日、8月20日に運営小委員会、7月23日、8月27日に運営委員会をそれぞれ開催した。

7月の運営小委員会、および運営委員会では、2026年度のIFRROアジア太平洋委員会が日本で開催されること、およびJCOPYも共催という形で携わること等が報告された他、利用報告整備手数料について、SARTRAS事務局と交渉中である旨が金原委員長より報告された。

8月の運営小委員会、および運営委員会では、交渉していた利用報告整備手数料について、上限を3,400円とすることで合意形成が得られたこと、契約方式については、引き続き協議中である旨が報告された。

(「書協会報」2025年9月号より)

図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)は、7月2日、8月25日に分配委員会を、また、7月31日に除外リストWGを開催しました。(25.09.20)

図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB=上野達弘理事長)は、7月2日、8月25日に分配委員会を、また、7月31日に除外リストWGを開催した。

◎分配委員会(第2回・第3回)

第2回では、日本美術著作権連合の山本委員、書協の長江委員が副委員長として承認された。また、データの調査や権利者の特定作業、会員団体外や海外の権利者への分配といった課題について議論された。

第3回では、9月以降サービス開始の大学図書館が数件あることが報告告され、前回に引き続き各課題について意見交換を行った。補償金の枠内で特定作業がどこまで可能かを各団体で持ち帰って検討することとなり、次回委員会では、文化庁との面談での要望を受けて、共通目的事業基金の割合を決定する予定。

◎除外リストWG(第6回)

除外リスト作成基準が承認され、今後数理計画㈱との間で実際のシステム構築を進めていく。医学書院からの要望書については、別途理事を中心に対応することとなった。

(「書協会報」2025年9月号より)

「楽譜・音楽書祭り2025」応募ハガキは、8月31日に締め切りました。ご応募ありがとうございました。(25.09.01)

当選者の発表は発送をもってかえさせて頂きます。(2025年10月中旬予定)

「楽譜・音楽書祭り2025」ディスプレイ大賞の応募写真は、8月4日に締め切りました。ご参加・ご応募ありがとうございました。(25.08.31)

「ディスプレイ大賞応募写真一覧コーナー」にて掲載しています。

当選者の発表は発送をもってかえさせて頂きます。(2025年10月中旬予定)

授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)より「著作権情報誌『さあとらす』第6号25年7月号」が発行されました。(25.07.20)

出版教育著作権協議会(出著協)」は、6月3日に運営委員会を開催しました。(25.07.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、6月3日に運営委員会を開催した。次回のSARTRASの三年レビューWGにてまとまる、分配・共通目的事業の改善事項につき、SARTRASから提示されているまとめ案の検討を行った。分配関連のポイントとしては、各分配受託団体が、利用報告以外の要素で分配する際に必要となる「追加資料」の問題につき意見が集中した。各分配受託団体が追加資料を基に分配をしてしまうと、出版物に掲載された権利者が、本来受けられるはずの補償金が目減りするのではないか、権利者特定の整備作業がおろそかになるのではないか等の懸念が出された。

(「書協会報」2025年7月号より)

「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、6月9日に臨時理事会を6月19日に定時社員総会と理事会を開催しました。(25.07.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は6月9日に臨時理事会を19日に定時社員総会と理事会を開催した。

臨時理事会では、三年レビューWGで検討された、報告書案につき最終確認を行い、議論があったものの条件付きで次回理事会にて付議することとした。

定時社員総会では、事業報告・決算、事業計画・予算をそれぞれ承認した。続けて、理事会では教育機関から収受する補償金額につき、各代表団体へ意見聴取をすること、次年度の管理手数料額、前回の臨時理事会にて検討された三年レビューWGのまとめ案につき検討し、それぞれ承認された。

(「書協会報」2025年7月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、6月18日に運営小委員会を、6月25日に定時社員総会と運営委員会をそれぞれ開催しました。(25.07.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、6月18日に運営小委員会、25日に定時社員総会と運営委員会をそれぞれ開催した。

運営小委員会では、SARTRASと出著協・JCOPY間で検討している、2023年度分の整備手数料について検討した。6月12日にSARTRAS事務局との打ち合わせ時に提示された内容等を加味して、JCOPYの作業内容を一度精査して、美術・写真の分配受託団体に対する出版者とJCOPYの手数料額を提示することとし、最終案を出著協運営委員会にて検討することとした。

定時社員総会では、事業報告・決算、事業計画・予算をそれぞれ承認した。続けて、運営委員会では、教育補償金につき、JCOPYの手数料案を事務局にて一度精査し、出著協運営委員会に提出することとした。

(「書協会報」2025年7月号より)

図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)は、6月6日に第1回分配委員会を6月13日に定時社員総会を開催しました。(25.07.20)

図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB=上野達弘理事長)は、6月6日に第1回分配委員会を、13日に定時社員総会を開催した。

分配委員会では、村瀬拓男業務執行理事より特定図書館、利用報告、補償金額等を含む現状について説明された後、事務局から委員長として平井彰司氏(日本文藝家協会)が推薦され、承認された。副委員長は後日委員長より指名される。各委員からは分配にかかるコスト・労力に対する懸念の声が挙がった。具体的な分配方法については今後の委員会において検討を行う。

定時社員総会では、2024年度の事業報告、決算報告、業務執行および決算の監査報告について報告され、承認された。また、年間費については従前どおり各団体10万円で承認された他、分配については現行システムでの対応が難しいため、追加システム構築のために、SARTRASの共通目的事業助成金を申請している旨を村瀬理事より、また、業務執行状況を事務局から報告した。

(「書協会報」2025年7月号より)

【訃報】株式会社大阪村上楽器 代表取締役会長 長谷川博務様がご逝去されました。謹んで、ご冥福をお祈りいたします。(25.07.18)

長谷川博務様((株)大阪村上楽器)が永年に渡り楽譜出版業界にご貢献をされましたことを感謝申し上げます。

謹んで、ご冥福をお祈り申し上げます。

下記、ファイルが(株)大阪村上楽器様からの訃報のご報告です。

【弔辞】(一社)日本楽譜出版協会 顧問 下條俊幸

長谷川博務会長(株式会社大阪村上楽器)を偲んで

この度の長谷川会長さまのご逝去の報に接し、日本楽譜出版協会と致しまして、謹んで哀悼の意を表しますとともに心からご冥福を申し上げます。

長谷川会長さまとは、数十年の長きにわたり、社業と協会事業のみならず、プライベートでのゴルフの場面など、悩ましいご相談であろうと、気楽なご報告であろうと、終始穏やかに、私の眼の高さに立って耳を傾けつつ、進むべき方向にお導き頂きました。そして最後には、いつも大きな手で肩を叩き、背中を押しながら、人一倍深く、響き渡る声で激励して下さいました。

お伺いする前の緊張感で一杯の『長谷川詣』も、辞去の際には、次のステップの動機付けともなり、どんよりした景色も晴れ、清々しく何より元気を頂いたことを忘れません。

それは、私の人生のかけがいのない想い出のひとつひとつとなりました。

そして、この貴重な経験は、間違いなく私だけではないはずです。今活躍する楽譜出版協会加盟社の方々のみならず、その時代時代を担ってきた数多くの先輩たちも含め、同じ想いとして、それぞれの心に深く刻み込まれているものと思います。

長谷川会長さまの楽譜出版業界の遺された業績の数々は大変輝かしく、私たちは多くの事をご教示頂きました。楽譜出版協会と致しましては、会長さまの志を受け継ぎ、さらに強い結束と業界の発展に向け、日々精進して参りますことをお約束いたします。

改めましてご生前のご功績を偲び、謹んで哀悼の意を表します。

合掌

2025年8月1日

一般社団法人日本楽譜出版協会

顧問 下條 俊幸

「出版教育著作権協議会(出著協)」は、5月9日に運営委員会を開催しました。(25.06.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、5月9日に運営委員会を開催した。各委員会の動向として、4月10日に開催された分配委員会にて、分配規程の変更について法的な確認を受けていないのではないかと指摘があり、別途検証することとなった旨が報告された。また、4月17日に行われた三年レビューWGについて、先月に引き続き、追加資料に基づく分配の正当性・蓋然性について、連絡先不明分を翌年の分配原資に組み入れることについて議論されたことが報告され、意見交換を行った。後日、SARTRASと協議を行う旨も共有され、協議の際に提出する意見書の文案等につき検討が行われた。

(「書協会報」2025年6月号より)

「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、5月29日に理事会を開催しました。(25.06.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、5月29日に理事会を開催した。6月に予定されている定時社員総会の議題と2024年度の事業報告・決算報告両案を検討し、総会に諮ることとした。続けて、2024年度の共通目的事業の報告、三年レビューWGにて検討している分配方法等についても報告した。理事会に続けて開催された三年レビューWGでは、6月に開催される最終の同WG向けて、分配・共通目的事業・事務局体制の各まとめを検討した。分配に関しては、各年度で分配できなかった「未請求補償金」(権利者不明や連絡先不明、整備協力作業が行われなかったもの等)については、各委員での共通理解ができておらず、最終のWGに向けてもう一度検討することとなった。事務局体制については、六協議会の代表者にてサブWGを設けて検討しており、その検討結果をまとめとして諮り、今回はまとめ案に組み入れることとした。

(「書協会報」2025年6月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、5月21日に運営小委員会を、5月28日に運営委員会をそれぞれ開催しました。(25.06.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、5月21日に運営小委員会、5月28日に運営委員会をそれぞれ開催した。運営小委員会では、海外複製団体(RRO) 関連として、4月24日にインドにて開催されたIFRROアジア太平洋委員会(APC) に参加したことが報告された。続けて、教育補償金関連では、SARTRASの常勤理事について、音楽分野の出身に偏っている現状から、出版や新聞といった活字メディアの問題が適切に理解されていないのではないかという懸念があり、事務局運営の是正を促したい旨が金原委員長より報告された。

(「書協会報」2025年6月号より)

図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)は、5月28日に理事会を開催しました。(25.06.20)

図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB=上野達弘理事長)は、5月28日に理事会を開催した。2024年度の事業報告・収支決算について、事務局及び村瀬理事より説明が行われ、6月13日の定時総会で報告されることとなった。また、現在のサービス登録図書館数やシステム稼働状況が共有され、今後の収支状況や分配委員会の検討体制についても意見交換が行われた。

(「書協会報」2025年6月号より)

(一社)日本楽譜出版協会2025年度定時社員総会が開催されました。(25.05.30)

2025年5月23日

2025年度定時社員総会を終えて

一般社団法人日本楽譜出版協会

理事長 下條 俊幸

5月23日に2025年度の定時社員総会を開催致しました。

今年度の総会は会員社24社に対し、17社の代表者及び代表代行者のご出席を頂きました。ご欠席の会員社からは、事前に提出頂いた委任状が1社と議決権回答書の6社を合わせ、定款17条の規定する定足数を満たし総会が成立致しました。

冒頭、今回スケジュールが合わずご欠席となった佐々木会長から予めメッセージを頂いておりましたので代読致しました。会長からは、私ども楽譜出版事業の方向性として、「音楽教育との連携」、「グローバル市場への取組み」、「AI時代を迎え、さらなる文化的価値の再定義」の三つのポイントをお示し頂き、出席の会員社共々、協会の重要な指針として共有させて頂きました。

さて、総会では議題の報告事項として、先ずは会員社代表及び担当者の変更に伴い、2025年度の新名簿をご報告の後、代表者の変更として、現代ギター社の山川社長、また今期正会員として新規に加盟頂きましたパナムジカ出版の吉田社長よりご挨拶頂きました。残念ながら今総会にはご欠席となりましたが、賛助会員として新たに仲間に加わった、あおぞら出版社の北島社長さまのご紹介を申し上げました。

その後、今井SARTRAS関連対策特別委員長より授業目的公衆送信補償金管理協議会(SARTRAS)及び図書館等公衆送信補償金制度関連(SARLIB)、さらに事務局より楽譜コピー問題協議会(CARS)と文化芸術推進フォーラムそれぞれの進捗状況をご報告致しました。

次に検討及び決議事項に移ります。第1号議案の2024年度委員会報告は、販売対策・著作権・制作・ネットワーク・広報・SARTRAS対策の各委員長から、決算報告は、副理事長兼会計理事の時枝副理事長よりご説明の上、4月16日に開催した会計監査報告として、片岡監事より監査結果のご報告を申し上げました。出席会員社17社からは異議・ご質問等はなく全会一致でご承認いただきました。

第2号議案では、今期2025年度委員会活動計画案は各委員長、事業計画案については、事務局より概況含めご報告致しました。ご出席の皆さまからは、特別なご意見もなくこれも全会一致で承認となりました。課題の多い計画案にも関わらず会員社の皆さまからのご承認は、理事会としてもその責任をさらに重く感じるところですが、各委員会からは、それぞれの領域で抱える課題のみならず、その可能性にまで言及するなど、真摯かつ積極的な取組の表明は、大変心強く今後の協会活動に期待していることを付言申し上げたいと思います。

次に3号議案として過日実施した2025度役員改選結果報告として、選挙管理委員長の春秋社吉岡さんからご説明いただきました。届出の立候補者は、理事6名と監事1名。選挙告知でお伝えした選任人員内であり、無投票で当選人として決定したことをお伝えし全会一致でご承認いただきました。その後、別室にて臨時理事会を開催し検討の上、理事役職と顧問推挙のご報告があり、会員社皆さまからご信任頂きました。改めて以下の通りご紹介申し上げます。

理事長には新居隆行氏(全音楽譜出版社)、副理事長兼会計理事として韓貴峰氏(音楽之友社)、副理事長今井康人氏(教育芸術社)、理事に森田敏文氏(シンコーミュージック)と片岡新之助氏(ケイ・エム・ピー)、理事兼事務局長に島茂雄氏、監事として松本大輔氏(リットーミュージック)。以上7名の体制にて始動することになりました。またこの度、私下條が顧問に推挙されました。運営側からサポート役へその役割を変え、引き続き協会運営に関わりながら新体制の皆さまとともに協会の発展に向け尽力して参りたいと思います。

まさに激変する社会環境の下、各社事業活動の努力だけでは如何ともし難い問題が、これからも発生していくだろう事は論を俟ちません。しかしどのように社会・環境が変化しようとも私たちの生活から「音楽」そのものがなくなることはないでしょう。であるならば「演奏行為」とともに私たち生業の結晶である「楽譜」は不可欠な存在であって、その発展は間違いなく必然であり、かつ社会的責任をも包含するものに違いありません。第一義は、各社事業活動の安定と成長への日々の努力は当然のこと、さらに当協会への参画と連携が効果的に機能して、その存在感とともに発信力を高め、ひいては業界の発展に寄与することとなれば、それぞれの出版事業とともに私たち協会の目的に資することにも繋がるものと確信しているところです。

厳しい環境下ではありますが、会員社の連携とさらなる有益な協会活動の実現に向け、会員各社、業界の関連団体の皆さまには、引き続きご支援、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

以上

(一社)日本楽譜出版協会2025年度定時社員総会における主な議事内容

日 時:2025年5月23日(金)

会 場:楽器会館3F会議室

議 題

報告事項

1.新名簿紹介: 2024年5月~2025年4月までに代表者、担当者の交代・変更のあった会員社名簿報告&紹介

2.授業目的公衆送信補償金管理協議会(SARTRAS)及び図書館等公衆送信補償金制度関係の報告の件

(SARTRAS関連対策特別委員長より報告しました。)

3.その他、関連団体報告

出版者著作権管理機構(JCOPY)、楽譜コピー問題協議会(CARS)、文化芸術推進フォーラムの現状報告の件

(事務局担当者より報告しました。)

検討・承認事項

[第1号議案]

2024年度各委員会別事業報告&決算報告、2024年度決算報告&収支計算書報告及び監査報告の件

<第1号議案審議投票結果>

第1号議案は、承認多数により承認可決されました。

<承認事項>

・2024年度各委員会事業報告&決算報告、2024年度決算報告&収支計算書報告及び監査報告

[第2号議案]

2025年度各委員会事業計画案&予算案報告、2025年度事業計画案及び予算案の件

<第2号議案審議投票結果>

第2号議案は、承認多数により承認可決されました。

<承認事項>

・2025年度各委員会事業計画案&予算案、2025年度事業計画案及び予算案

[第3号議案]

第3号議案 選挙管理委員会より2025年度役員改選結果報告

・今年度は、役員任期満了に伴います、役員選挙細則に基づいて選挙を行いました。

詳細は、「選挙広報」の通りです。

・役員選挙細則第24条の無投票当選にあたりまして、そのまま投票選挙とならず、立候補者が当選人と決定されました。

下記の通り、理事6名、監事1名です。

| 役員名 | 会社名 | 代表者 (役員代表代行執行者名) |

|---|---|---|

| 理事 | (株)音楽之友社 | 時枝 正 (韓 貴峰) (新任) |

| 理事 | (有)ケイ・エム・ピー | 片岡博久 (片岡新之助)(新任) |

| 理事 | (株)教育芸術社 | 市川かおり (今井康人) (新任) |

| 理事 | (株)シンコーミュージック・エンターテイメント | 草野夏矢 (森田敏文) (重任) |

| 理事 | (株)全音楽譜出版社 | 鈴木智治 (新居隆行) (新任) |

| 理事 | (一社)日本楽譜出版協会 | 島 茂雄 (重任) |

| 監事 | (株)リットーミュージック | 松本大輔 (松本大輔) (新任) |

以上です。

<第3号議案審議投票結果>

第3号議案は、承認多数により承認可決されました。

<承認事項>

第3号議案 選挙管理委員会より2025年度役員改選結果報告

・被選任者は、その就任を承諾しました。

・新理事の担当役職は、臨時理事会にて互選で決めることになっており、臨時理事会を開催しました。

臨時理事会で2025~2026年度役員の役職が互選より下記の通り決定いたしました。

| 理 事 長 | 新居隆行(新任)((株)全音楽譜出版社) |

| 副理事長 | 今井康人(新任)((株)教育芸術社) |

| 副理事長 兼 会計理事 | 韓 貴峰(新任)((株)音楽之友社) |

| 理 事 | 森田敏文(重任)((株)シンコーミュージック・エンタテイメント) |

| 理 事 | 片岡新之助(新任)((有)ケイ・エム・ピー) |

| 理 事 兼 事務局長 | 島 茂雄(重任)((一社)日本楽譜出版協会 事務局) |

| 監 事 | 松本大輔(新任)((株)リットーミュージック) |

| 顧 問 | 下條俊幸(新任) |

・なお、被選任者は、席上その就任を承諾いたしました。

・新役員の担当役職についても総会出席者によって、承認多数により承認可決されました。

以上

「出版教育著作権協議会(出著協)」は、4月1日に運営委員会を開催しました。(25.05.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、4月1日に運営委員会を開催した。各委員会の動向として、3月13日に開催された分配委員会にて、著作物の利用報告について、統計学の専門家による調査が実施されたことが報告された。調査結果について説明会等が開催される予定はないが、各自質問書等を送付することで、専門家による見解を踏まえた回答が後日返送される。また、3月21日に行われた三年レビューWGについて、先月に引き続き、追加資料に基づく分配の正当性・蓋然性について議論されたこと、権利者不明・連絡先不明につき分配ができなかった金額を、翌年の分配原資に組み入れようとしていることが報告され、意見交換を行った。(「書協会報」2025年5月号より)

「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、4月17日に理事会を開催しました。(25.05.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、4月17日に理事会を開催した。この日は、2025年度の共通目的事業につき、審査を行った後、三年レビューWGにて、引き続き利用報告に依らない分配方式について議論されていること、今後分配委員会で検討を経て、理事会にて分配規程の変更が諮られることが報告された。理事会後に行われた三年レビューWGでは、利用報告に依らない分配方式について引き続き意見交換が行われた。権利者不明・連絡先不明分を全て翌年の分配原資に組み入れる方式案について、分配金を年度ごとに留保し続ける事務的な負担の軽減のために、新方式の目的に賛同する声が挙がった。一方で、新方式案の翌年以降に持ち越された分については、権利者が判明した年度の分配単価が権利者に支払われるため、本来支払われるべきであった年度の分配単価と異なり、当初の教育補償金の建付けとは乖離してしまうのではないかと懸念する声が挙がった。また、連絡先不明分を翌年度の分配原資に組み入れるという新方式案について、権利者探索や連絡先の特定に時間がかかっている現状において、探索が追い付かないのではないかと疑問の声も挙がった。引き続き、三年レビューWGにて検討と意見交換を行い、6月初旬を目途に、理事会に諮る最終的なまとめを作成したい旨が事務局より報告された。(「書協会報」2025年5月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、4月16日に運営小委員会を、4月23日に運営委員会をそれぞれ開催しました。(25.5.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、4月16日に運営小委員会、4月23日に運営委員会をそれぞれ開催した。教育補償金関連では、どのような整備・分配方式が出版者への負担が少なく、かつ未分配金が少なくできるかについて引き続き議論された。また、JCOPYと出著協の連名で実施したアンケート結果を参考に、出版者の整備を促すにはどのような方策を取れば良いか、分配フロー案 を複数作成し、意見交換が行われた。整備・分配方式については、今後出著協にて、検討・意見交換を踏まえ、アンケートの結果や、分配フロー案をまとめた意見書を作成し、SARTRASへ正式に発出したい旨が報告された。 (「書協会報」2025年5月号より)

当協会が参加している「楽譜コピー問題協議会(CARS)」のHPがリニューアルオープンいたしました。(25.04.30)

「出版教育著作権協議会(出著協)」は、3月4日に運営委員会を開催しました。(25.04.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、3月4日に運営委員会を開催した。SARTRAS各委員会の動向として、2月に行われた三年レビューWGについて報告され、意見交換を行った。追加資料に基づいて、利用報告に依らない分配をする方式について、正当性・蓋然性を満たす追加資料の具体的な要件について、SARTRAS事務局からも検討の進捗が報告されず、停滞している様子であること等が報告された。

(「書協会報」2025年4月号より)

授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、3月21日に理事会を開催しました。(25.04.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、3月21日に理事会を開催した。この日は、2025年度の共通目的事業の助成事業につき、審査を行った後、助成事業の二次募集が開始されたこと、教育側と権利者側とで組成する教育フォーラムについて、今後の開催予定やフォーラムの方針について報告された。理事会後に行われた三年レビューWGでは、利用報告に依らない分配の方式として、未分配金が留保され続けている現状を打破したい意向が改めて報告された。そこで、分配が可能な権利者が確定した時点でSARTRASへ各分配受託団体が申請を出し、残りの金額を追加資料に基づく分配の原資とすることで未分配金を減らす新スキームを検討中であることが報告された。利用報告の整備が十全に行われているとは言い難い現状で、このような分配方式の採用は時期尚早だとする意見が挙がった一方で、未分配金が膨らんでいる現状を改善したいとする事務局に賛同する意見も見られた。追加資料に関しては、蓋然性や正当性、アウトサイダーヘの配慮がなされていることを規程に盛り込む予定であり、規程に係る資料を鋭意作成中であると事務局より報告された。

(「書協会報」2025年4月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、3月19日に運営小委員会、3月26日に運営委員会をそれぞれ開催しました。(25.04.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、3月19日に運営小委員会、3月26日に運営委員会をそれぞれ開催した。教育補償金関連では、各出版者に向けて実施していたアンケートの集計結果が報告された。SARTRASや各分配受託団体の、2021年度補償金分配実績とアンケート結果を照らし合わせ、どのような整備・分配方式が出版者への負担が少なく、かつ未分配金も少なくできるかについて議論された。整備・分配方式については今後出著協にて議論され、SARTRASへ意見を発出する予定である旨が報告された。

(「書協会報」2025年4月号より)

図書館等公衆送信補償金管理協会 (SARLIB)は、3月24日に第5回理事会を開催しました。(25.04.20)

図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB=上野達弘理事長)は、3月24日に第5回理事会を開催した。この日は、村瀬執行理事より2025年度事業計画案、2024年度仮決算および2025年度収支予算案が示され、いずれも承認された。その他、国立国会図書館が2月20日にサービスを開始したこと、除外リストWGにおける検討状況や分配委員会の立上げ等について報告された。

(「書協会報」2025年4月号より)

当協会の2024年度臨時社員総会が3月2日~ 10日の電子投票による議決権行使により開催されました。2025年度4月1日より株式会社パナムジカが正会員として、賛成多数で推挙されました。 (25.03.31)

当協会の2024年度第5回理事会が1月15日に開催されました。

2025年度4月1日より(有)あおぞら音楽社が賛助会員として、賛成多数で推挙されました。(25.03.31)

出版教育著作権協議会(出著協)は、2月4日に運営委員会を開催しました。(25.03.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、2月4日に運営委員会を開催した。教育側と権利者側とで組成する教育フォーラムが2月に開催されることが共有された。続いて、SARTRASの各委員会の動向として、1月の三年レビューWGについて報告され意見交換を行った。現状のサンプル校数や対象分野が妥当か否かの検証が足りないこと、未だ2年度分しか分配していない中で、利用報告に依らない分配を検討するには時期尚早であること、また、そのような分配方式を導入するとサンプルの意味が無くなってしまう危惧等の意見が出された。

(「書協会報」2025年3月号より)

授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、2月20日に理事会を開催しました。(25.03.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、2月20日に理事会を開催した。この日は、2025年度の共通目的事業の助成事業につき、審査を行った後、2025年度の事業計画・収支予算案につき、たたき台を示して説明を行った。6月の総会までに修正等を募ることとした。理事会後に行われた三年レビューWGでは、利用報告に依らない分配の方式として、各分配受託団体が提出する「必要な追加の資料」につき、該当として認められる具体例が事務局より示され、意見交換を行った。強い反対意見はでなかったものの、アウトサイダーの定義、分配限度額を広げていくことの正当性がないこと、本当にこのような分配方法を行って、SARTRASは責任を持てるのか等の意見が出された。また、出著協からの意見に対しては、まもなく統計学的な資料を提出する予定と回答があった。続けて、共通目的事業の助成事業について、三年制限、半額上限の規制に対して意見が述べられた。最後に、事務局体制の検討については、同WGではなく社員協議会から選出する代表者によって、別途会議体を持ち、議論していくこととした。 (「書協会報」2025年3月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、2月19日に運営小委員会、2月26日に運営委員会をそれぞれ開催しました。(25.03.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、2月19日に運営小委員会、2月26日に運営委員会をそれぞれ開催した。海外複製権団体(RRO)関連として、CCC(米国)のトレイシー・アームストロングCEOが来日し、CCCのAIライセンスについて説明があり、日本のAIライセンスについて質疑が行われたと事務局が報告した。続けて、2025年度事業計画案と予算案について福山専務理事より説明した。ライセンス業務での収入は漸減しているものの、教育補償金の分配業務収入は増えていること、また補償金の分配については、現状人手によるところが多いため、送金業務だけでもシステム化していくことで予算化している等が述べられた。検討の結果、両案は3月14日の定時理事会にて諮られることになった。

また、教育補償金関連では、SARTRASの三年レビューWGの状況や出著協での検討状況が共有され、現在集計しているアンケートの結果について今後共有予定とした。(「書協会報」2025年3月号より)

2024年度臨時社員総会で決定承認修正が 承認されましたので、定款=役員選挙細則 第1条2.(1)を修正しました。 (25.03.11)

(一社)日本楽譜出版協会規定は、こちらのPDFファイルをご覧ください。 (PDFファイル:約664KB)

出版教育著作権協議会(出著協)は、1月9日に運営委員会を開催しました。(25.02.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、1月9日に運営委員会を開催した。SARTRAS理事会・各委員会の動向について共有後JCOPY出著協名で各出版社に送るアンケートについて検討し、来月最終版を確認することとした。続けて、SARTRAS三年レビュWGで検討されている分配方法の改定について、1月8日に出著協がSARTRAS・土屋俊副理事長よりヒアリングを受けた旨を金原氏が報告し、その後意見交換を行った。未分配金の処理、分配できていない権利者の数が多いなど課題は理解するものの、サンプリング調査に依らない分配は制度設計そのものの根幹を揺るがし、根本的な解決にはならないこと等の意見が出された。上記の意見を踏まえて同WGに意見書を提出することとした。

(「書協会報」2025年2月号より)

授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、1月23日に理事会を開催しました。(25.02.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、1月23日に理事会を開催した。2025年度の利用報告をサンプリング調査対象の1,800校に依頼することを決議した他、共通目的事業助成事業の審査を行った。理事会後に開催された三年レビュWGでは、新たな分配方法について議論し、出著協からの意見書も金原氏より説明した。各委員からは「具体案に乏しく検討しづらい」①蓋然性、②公平性、③アウトサイダーヘの配慮といった点は賛同できるものの、三要素を満たせるほどの資料が本当にあるのかといった意見が出された。

(「書協会報」2025年2月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、1月15日に運営小委員会、1月22日に運営委員会をそれぞれ開催しました。(25.02.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、1月15日に運営小委員会、1月22日に運営委員会をそれぞれ開催した。教育補償金に関連して、2021年度、22年度の整備協力作業で連絡先が判明した出版社に整備・ 分配した感想や課題点につきアンケートをとることとし、アンケート案を検討した。また、IFFROアジア太平洋委員会(APC)はインド、ニューデリーにて4月に行われる予定等が共有された。(「書協会報」2025年2月号より)

図書館等公衆送信補償金管理協会 (SARLIB)は、1月22日に特定図書館等の登録受付を開始しました。(25.02.20)

図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB=上野達弘理事長)は、1月22日正午より特定図書館等の登録受付を開始した。登録はSARLIBのHP上の登録フォームより行う。2月10日時点での登録申込は、国立国会図書館、同関西館、同国際子ども図書館のほか、大学図書館10館 、公立図書館2館等の計16館で、サービス開始時期は各図書館による。なお、参加特定図書館一覧については、SARLIBのHPに掲載されている。 (「書協会報」2025年2月号より)

CRIC刊「COPYRIGHT(コピライト)2025年1月号」に「バンドスコアの模倣による不法行為の成立を認めた事例」が掲載されました。(25.01.31)

CRIC刊「COPYRIGHT(コピライト)2025年1月号」に掲載。

「バンドスコアの模倣による不法行為の成立を認めた事例」著者:鮑 妙堃(ホウ ミョコン)

発行:公益社団法人著作権情報センター(CRIC)

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー22F

TEL:03-5309-2421

URL:https://www.cric.or.jp

https://www.cric.or.jp/publication/copyright/copy_bn_2024.html

また、公益社団法人著作権情報センター(CRIC)2025年4月著作権研究会(4月18日(金))で「著作権侵害と不法行為」講師:髙部 眞規子 弁護士の講演が開催されます。

「東京高裁がバンドスコアの模倣が民法上の不法行為の成立を肯定した」ことを契機に、フリーライドに対し不法行為責任が認められたこと等に関しても解説されるようです。

https://www.cric.or.jp/seminar/index.html#sem202504

《理事会&運営委員会》理事長および各委員会委員長より年頭所感と活動報告(25.01.31)

下條俊幸理事長&広報委員長(全音楽譜出版社)

当協会は、1967年に発足した日本音楽出版懇話会を母体として1986年10月に日本楽譜出版協会として出発いたしました。会員社は11社、成長著しい時代だったが故、毎年数社の仲間を迎えながら、その10年後となる1996年には、発足時の3倍となる30社を有する組織として逞しく成長した記録が残っています。当時設置した委員会は、「返品問題対策委員会」と「不正コピー対策委員会」の僅か二つの専門委員会ながら、その活動の中身は、必ずしも委員会の名称に限定したものではないようで、その時代ならではのあらゆる問題・課題を解決していこうという気概がみられ、想うに各社事業活動の有益性を追求しつつ、瞬発力を持つ広角度かつ連帯感のある協会活動が会員社の協業のもと、すでに実現できていたのではないかと思われます。その後、会員社の増減を繰り返しながら、2011年に、遅ればせながら念願であった法人格を取得し、時代と業界環境の要請に応じステージを広げつつ、業界の安定成長を願い活動を継続しているところです。

前述の発足当時の「返品問題対策委員会」と「不正コピー対策委員会」は、早々に現在の「販売対策委員会」、「著作権委員会」と名称を広義発展し、ご承知の通り「制作委員会」「ネットワーク委員会」「広報委員会」の専門委員会を立ち上げ分業を進めながら、また近年では時限対応ではあるものの「SARTRAS対策特別委員会」を新たに設置し、さらに奥行きを持った活動として推進しているところです。

2020年からのコロナ渦による環境変化により、活動が若干消化不良で停滞期間はあったものの、少しずつ持ち直し、昨年は各委員会のご報告の通り、想定以上の成果(期待感)があったものと考えております。

今、私たちの生業の中で、日々悩ましく感じている事象と多くの問題は、発足当時に抱えていた課題から、それほど大きく外れているわけではないものの、40年近く経過した今、市場規模、あるいは環境の変化によって複合的に絡み合い、今後新たな弊害として発生していくのは間違いないでしょう。厳しい時代だからこそ、当協会を立ち上げ、成長・牽引してきた先人たちの想いを馳せつつ、これからの次代を担う若い人たちの力を結集しながら、2025年が各社事業とともに明るく発展的な年になるよう願ってやみません。

野田修市販売対策委員長(ドレミ楽譜出版社)

販売対策委員会の主な活動は、業界キャンペーンとして「楽譜・音楽書祭り」を主催。また音楽業界イベントへの参加することで、「楽譜・音楽書」販売の保守・保管活動の一環としております。委員会では、販路情報の共有及び業界内での取り決めなどについて、日本楽譜販売協会を交えた協議を実施。他団体の活動内容についての情報共有や意見交換なども重ねております。

「楽譜・音楽書祭り」に関しては、物価高騰により物流コストを中心として費用が増大。委員会及び実行委員会にて、協議を重ね恒例行事として持続可能な改変を行いました。

業界イベントの参加について、昨年より「東京楽器博」への展示即売ブースとして参加を開始しました。広報面で相互支援を働きかけつつ、継続事業として参加してまいります。

「楽器フェア」の中止より、イベント参加は頓挫しておりましたが、内容は楽器フェアを踏襲されており、小規模で参加社の費用対効果の面ではむしろ持続しやすいと感じています。版元では、中々経験できないエンドユーザーとの対話や陳列商品の購入までプロセスを現場体験でき、また大手楽器店を始め大手楽器メーカーの方も来場されており、各種広報活動の場としても、機能していくことと感じています。

木村一貴著作権委員長(カワイ出版(全音楽譜出版社カワイ出版部))

年頭にあたりご挨拶申し上げます。

昨年は、著作者人格権に関するニュースが取り上げられる機会が多かったように思います。生成AI(人工知能)の発展により、誰もが簡単に他者の作品をアレンジし、“それらしい”作品を作り出せる時代になり、改めて創作の定義が問われているように感じています。

生成AIについては課題が多い一方で、使い方次第では制作を飛躍的に進められる可能性を持っています。結局のところ、創作者への敬意や作品の本質を見る目は人間が養うしかなく、係る著作権問題と共に勉強を続ける必要があるように思います。

昨年の本委員会は、参集とオンラインを併用しながら開催し、急速に進化するデジタル・ネットワークに関する著作権問題について議論と勉強をいたしました。その結果、11月に著作権講座・研修会を開催し、皆様からご要望の強かったケーススタディを実施、実務に即した内容で著作者人格権や生成AIに関する諸問題を皆様と一緒に学びました。

本年も継続して著作権講座・研修会の開催を予定しております。また、各委員会との連携を強め、活動の幅を拡げて参りたいと考えております。

引き続き、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

新居隆行制作委員長(全音楽譜出版社)

年頭にあたりご挨拶申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

制作委員会は現在、ネットワーク委員会・著作権委員会とともに、JASRACとの意見交換会に向けた準備を進めています。先般、会員各社の皆さまからお寄せいただいたご意見を拝読し、多くの課題があることをあらためて認識した次第です。解決は容易ではないと思いますが、少しでも改善することができるよう、努めたいと思っております。

さて、報道等でご承知のことと存じますが、かつて当協会の加盟社であったフェアリー社が訴えを起こした裁判で、昨年、高裁による二審の判決が出されました。「努力の所産にただ乗りすることけしからぬ!」フェアリー社の主張がほぼ認められた判決に、溜飲の下がる思いをされた方も多いのではないでしょうか。被告側の上訴により裁決は最高裁に持ち越されたようですが、行方が気になるところです。

紙であれ、電子であれ、我々楽譜出版社の役割は同じだと思います。教育のための楽譜、新しい作品を広めるための楽譜、趣味として楽しむ人たちのための楽譜・・・様々ありますが、いずれにせよ、我が国の音楽文化発展のため、これからも切磋琢磨していきましょう。

北村嘉孝ネットワーク委員長(ジャパン・ミュージックワークス)

日頃よりネットワーク委員会活動へのご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

昨年も協会Web内「楽譜利用についてのご報告フォーム」からのご報告を頂きました。それぞれの案件につきまして当委員会内やJASRACと情報共有し楽譜出版の現状を把握し改善できるよう働きかけております。ネットやデジタル面での楽譜の不適正利用などが御座いましたら引き続きご報告の程、何卒宜しくお願い申し上げます。JASRAC事案としましてはコロナ禍で開催しました意見交換会を著作・制作両委員会と協力で本年開催する予定です。先立ちましてJAMP会員の皆様方にはJASRACに関する事でのお困りごと等について多数のご意見を頂戴しました。ご協力に大変感謝申し上げます。意見交換会を通じてJASRACに楽譜出版業界の現状を十分ご理解いただき、改善への糸口が見出せればと思っております。JAMP加盟社が発行する本での楽譜を中心として、電子楽譜という昨今のデジタルへのニーズにも応えられるよう共存共栄できる業界になれればと思っております。本年も定期的に委員会を開催し都度問題点を議論しJAMP加盟社と情報共有してまいります。本年もJAMPの皆様と共にネットワーク委員会活動を進めて参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

今井康人SARTRAS関連対策特別委員長(教育芸術社)

SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)による補償金の徴収は今年4月で5年目に入りますが、昨年度からSARTRASによる分配事業や共通目的事業、組織体制等について点検・検討を行う、いわゆる「3年レビュー」が実施されています。その主な論点は、①教育機関からの利用報告の精度 ②分配単価の算出方法 ③補償金の分配方式といったものです。既に2023年度からは利用報告の内容の一部をプルダウン方式にする、2024年度は利用報告の対象教育機関数を1,200件から1,600件に増やす、などの改善がなされており、この見直しによって更なる改善が期待されます。

SARLIB(図書館等公衆送信補償金管理協会)は、現在補償金の収受・分配の仕組みを構築中ですが、現状さほど多くの図書館の参加が見込まれないこと、実質的に「楽譜」が公衆送信対象から除外されている状況の中、今後当協会がSARLIBにどのように向き合っていくのか、ということについての検討も必要となるでしょう。

いずれにおいても従来通り、当協会の会員社にとって不利益が生じないよう、適切に対処して参る所存です。本年もよろしくお願い申し上げます。

出版教育著作権協議会(出著協)は、12月3日に理事会・総会・運営委員会を開催しました。(25.01.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、12月3日に理事会・総会・運営委員会を開催した。SARTRASの分配委員会と理事会の報告後、三回目の開催となったSARTRASの三年レビューWGの状況について共有した。特に蓄積している共通目的基金の剰金の使途について、助成事業の他に出著協含めた構成六協議会にて著作権の普及啓発等の事業を行う方向性が同WGにて示され、出著協でも今後検討していくこととした。続けて、SARTRASから各出版社に整備協力の問い合わせが来ている旨が報告され、各社での対応状況等が共有された。「JCOPYに既に回答済みの事項が反映されておらず戸惑う」「フォーマットが非常にわかりにくい 」「 整備手数料が低すぎる 」といった意見が出された。

(「書協会報」2025年1月号より)

授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、12月19日に理事会を開催しました。(25.01.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、12月19日に理事会を開催した。この日は分配委員の交代、三年レビューの報告を行い、終了した。理事会に続けて行われた三年レビューでは、 ①共通目的事業の課題、 ②事務局体制の課題の二点につき検討された。①については、助成事業の制限(原則三年等)について意見が出されたが、例外的に三年以上の助成もあり得るとの意見でまとまった。②については、現状の職務規程では役員の定年や退職金が無い、有識者の定年年齢等の資格制限が無い、事務局の体制強化の必要性等の課題が出され、各事項につき案が示され今後の検討事項とされた。

(「書協会報」2025年1月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、12月18日に運営小委員会、12月25日に運営委員会をそれぞれ開催しました。(25.01.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、12月18日に運営小委員会、12月25日に運営委員会をそれぞれ開催した。JCOPY直接許諾の上期徴収分分配について、例年通り仮の手数料率30%を適用し、1月29日の分配の予定との説明がなされ、了承された。教育補償金関連では、2021、2022年度分の整備と分配を行ってきた感想を各出版社にアンケートを取り、 SARTRASに課題として提示していくためのアンケート案が示され意見交換を行った。

(「書協会報」2025年1月号より)

図書館等公衆送信補償金管理協会 (SARLIB)は、12月25日に第4回理事会を開催しました。(25.01.20)

図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB=上野達弘理事長)は、第4回理事会を12月25日に開催し、1月の特定図書館等の登録および利用報告等の受付開始に向 けシステムの最終改修中であること、図書館向けの説明会を開催したことが報告された。国会図書館は1月下旬に広報を開始し、2月20日から稼働、2月末に初回報告を予定している。また、今後の事務局体制について検討していく旨の説明があった。 (「書協会報」2025年1月号より)

協会会報「第39号」を発行いたしました。(2025.01.20)

「出版教育著作権協議会(出著協)」は、11月5日に運営委員会を開催しました。(24.12.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、11月5日に運営委員会を開催した。SARTRASの理事会・各委員会の報告では、三年レビューWGの初会合が10月17日に行われ、出著協から提出した意見書も回付され、同日は実質的な議論にならなかったものの、概ね出著協からの意見書は検討事項として盛り込まれる予定となったことを報告した。また、三十五条の対象外として処理した利用報告について、各社にて再度検討し、補償金を受領する・しないの基準を改めて各社にて検討して欲しいとの意見が出た。関連して、大学での不適切利用に関し、出版社数社が文化庁著作権課にて面談した旨が報告された。上記の報告を踏まえて、まずはSARTRAS を訪問し、今後の対応を相談していくこととした。

(「書協会報」2024年12月号より)

授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、11月21日に理事会を開催しました。(24.12.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、11月21日に理事会を開催した。この日は、共通目的事業の委託事業として二件(ネット侵害対策支援事業、教員生徒向け著作権セミナー)を諮り、了承した。理事会終了後に続いて行われた三年レビューWGでは、分配関連・共通目的事業関連が検討された。分配関連では①分配限度額の調整、 ②調整の基準、根拠の目安の提示、 ③みなし分配の方向性、④初中等と高等教育との単価の差異などが課題として挙がった。また、利用報告の対象となるサンプル校の抽出時だけでなく、報告されたデータに統計的な調整等を加える必要性があるとの意見が出た。共通目的事業関連では、助成事業の三年上限等制限(助成を受ける側の既得権益化を防ぐため)を加えること、一方で、各SARTRAS構成団体からの事業に関しては、それとは別に基準を設けること、自主事業の拡大、募集事業枠の拡大等が意見として出され、委員会にて持ち帰ることとした。(「書協会報」2024年12月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、11月20日に運営小委員会、11月27日に運営委員会をそれぞれ開催しました。(24.12.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、11月20日に運営小委員会、11月27日に運営委員会をそれぞれ開催した。

運営小委員会では、上半期の利用報告状況について報告があり、コロナ禍以降の減少が下げ止まらず、引き続き漸減傾向が続いている、電子配信・電子ジャーナルの普及により、 紙の出版物からの複製そのものが相対的に減っていること等が報告された。

運営委員会では、教育補償金に関連して、出版者が権利を有している部分については各社に補償金の分配が完了したことが報告された。続いて、三十五条の対象外として報告された利用報告について、改めて精査した結果、自社権利者分は補償金を受け取るという出版社の例が示された。一方で 、当該利用報告が自社権利者出ない場合は、改めて権利者に事情を説明し、確認する必要性があることも確認された。その他、「簡素で一元的な権利処理方策と分野横断権利情報検索システム説明会」の報告もあった。

(「書協会報」2024年12月号より)

図書館等公衆送信補償金管理協会 (SARLIB)は、11月29日に図書館向け説明会を開催しました。(24.12.20)

11月29日に、図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB=上野達弘理事長)が、特定図書館等登録と利用報告受付の開始に向け、登録を検討している図書館向けの第一回説明会を実施した(オンラインで約300名が参加)。特定図書館等の登録及び利用報告等の受付は2025年1月頃の開始予定で準備が進められており、説明会では、村瀬拓男業務執行理事より準備状況、登録方法、利用報告方法、補償金収受の流れ等についての説明が行われた。特定図書館等からの登録申請に対し、一館あたり最大三名分のユーザIDと、利用報告アップロード用のSTFPログインIDが一つ発行される。ログイン後、利用申請時のサポートとして、資料の種別、ISBN等を入力することで、消費税込みの補償金額の見積りを算出できる。利用報告は、利用者からの補償金の収受にかかわらず、原則として、公衆送信全件についてサーバヘのアップロードが必要。補償金収受の流れについては、各図書館等からの利用報告に基づき、SARLIBが図書館ごとに設定された請求月の翌月一日に補償金額の集計を行い、請求書を発行、サーバにアップロードする。各図書館等はその請求書をダウンロードして支払い手続きを行う。第二回説明会は12月2日に開催され、参加登録者は約640名。なお説明は第一回と同じ内容。

(「書協会報」2024年12月号より)

出版教育著作権協議会(出著協)は、10月1日に運営委員会を開催しました。(24.11.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、10月1日に運営委員会を開催した。SARTRAS内で制度の点検を行う三年レビューWGの開催に向けて、出著協として考える教育補償金制度の課題につき、提案書案を検討した。続いて、2022年度分のSARTRAS・日本美術著作権連合・日本写真著作権協会が分配を担当する出版物に掲載された権利者の探索につき、出著協にSARTRASから各出版社に依頼する内容等の事前確認があった。混乱をさけるため、書協・雑協・JCOPYから各出版社にこれまでの経緯と三団体からの依頼内容を周知する文書を送付することとした。

(「書協会報」2024年11月号より)

授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、10月17日に理事会を開催しました。(24.11.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、10月17日に理事会を開催した。この日は、2023年度分の補償金単価が諮られ、対2022年度比で1.8倍になることとされた。要因としては利用報告数の減少があるが、補償金自体の収受額は変わっていないため、単価自体が上がっている。 理事会後に三年レビューWGを開催し、同WGの座長に土肥理事長、副座長に三田誠広副理事長(日本文藝家協会)をそれぞれ選任した。その後、同WGで検討する項目と今後のスケジュールを確認した。(「書協会報」2024年11月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、10月16日に運営小委員会、10月23日に運営委員会をそれぞれ開催しました。(24.11.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、10月16日に運営小委員会、10月23日に運営委員会をそれぞれ開催した。

SARTRAS他二団体が分配を担当する出版物に掲載された権利者の探索につき、JCOPYも各社担当者に案内を送ることになり、内容を検討した。提示された手数料は廉価であるものの、その適否は各社で判断すべきものなので、書協・雑協とともに該当担当者へその旨の案内を送ることとした。

(「書協会報」2024年11月号より)

図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)は、10月18日に臨時社員総会を開催しました。(24.11.20)

図書館等公衆送信補償金管理協会(上野達弘代表理事)は、10月18日に臨時社員総会を開催し、あんびるやすこ氏から涌井陽一氏への理事交代を承認した。また、来年1月から、特定図書館等の登録と利用報告等の受付を開始すべく準備を進めていること、年内に特定図書館登録を希望する図書館への説明会を開催することが、村瀬拓男業務執行理事から報告された。(「書協会報」2024年11月号より)

【開催終了】(一般社)日本楽譜出版協会 著作権委員会主催

2024年度「著作権講座・研修会」(第29回)開催のご案内&申込(一般申込用)

(24.10.25)

この度、下記のような2024年度「著作権講座・研修会」(第29回)開催する運びとなりました。

下記リンクからお申し込みください。

著作権委員会 主催 2024年度「著作権講座・研修会」開催のご案内

『創作の境界線 〜改めて学ぶAI 時代の著作権〜』

時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

本年5月に、政府の知的財産戦略本部から「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」が発表されました。この中で生成AIの動向として音楽生成では、任意の音楽を学習させることで、まるで人間が作成したかのような新曲を生成するツールが例示され、技術が急激に発展していることを紹介しています。そのような中で、人と生成AIの「創作の境界線」は一層見えづらくなっており、我々はリスク対応を迫られています。目前の課題を整理するためにも、今、改めて学び直しの機会が必要と考えております。

本講座・研修会では昨年に続き、第1部では「AIに関する著作権」について、最新動向を踏まえて弁護士の福井健策先生に解説していただきます。第2部では弁護士の大武和夫先生に、「創作」の定義に関わる「著作者人格権」の判例を中心に、実務に向けた解説をしていただきます。続く第3部では、著作者人格権の基本的な事例から、AI時代に私たちの業務で起こり得る事例まで、ケーススタディを交えながら皆様と一緒に考えて参りたいと存じます。

この機会にお一人でも多くの方々にご参加いただきたく、ご案内申し上げます。

| 講演内容・講師 | |

| 第1部 | AI と権利、契約、技術 〜AI カバー・なりすましを含め、政府「中間まとめ」はどんな未来を示したか〜 講師:福井 健策 弁護士(骨董通り法律事務所) ニューヨーク州弁護士/日本大学藝術学部・神戸大学大学院・情報経営イノベーション専門職大学(iU)・芸術文化観光専門職大学 (CAT)各客員教授 |

|---|---|

| 第2部 | 著作者人格権 〜判例を中心に〜 講師:大武 和夫 弁護士(大武法律事務所) |

| 第3部 | 〈ケーススタディ〉 どこが問題なの? AI 時代の著作権 著作権委員会/コメンテーター:大武 和夫 弁護士(大武法律事務所) |

| 日時 | 2024年11月29日(金) 13:30 〜 17:00 (開場 13:00) |

| 会場 | 出版クラブホール・会議室 3階ホールA 東京都千代田区神田神保町 1-32 / TEL.03-5577-1511 [地下鉄]東京メトロ半蔵門線・都営新宿線・都営三田線「神保町」駅 A5 出口より徒歩2分 [ J R ]「水道橋」駅東口より徒歩7分 会場アクセス https://shuppan-club-hall.jp/access |

| 会費 | 1名につき¥6,000(含消費税) |

| 申込締切 | 2024年11月12日(火) / 払込期限:2024年11月15日(金) |

| 申込要領・ご注意等 |

[申込は終了しました] 〇事務局より申込受付メールをお送りいたしますので、ご確認の上、会費のお振込みをお願いします。定員(120名)を超えた場合には、お断りの連絡を差し上げます。申込受付は先着順とさせていただきます。 〇振込手数料はご負担願います。また、一旦振込まれた会費の返金はご容赦願います。なお、銀行発行の送金明細書をもって領収証にかえさせていただきます。 ○今回の講座ではオンライン配信はございませんので、ご了承ください。 ○お問合せ先: 日本楽譜出版協会 著作権講座「お問合せフォーム」 |

応募申込受付定員数に達しましたので、申込受付を終了いたしました。

たくさんのご参加ご応募の申込をいただきありがとうございました。

出版教育著作権協議会(出著協)は、9月9日に運営委員会を開催しました。(24.10.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、9月9日に運営委員会を開催した。SARTRAS各委員会・理事会の報告では、制度の振り返りと見直しを定期的に行う3年レビューWGの設置が予定されていること等が報告された。また、SARTRASの監事の退任に伴い、新たな監事を出著協から選出して欲しい旨の打診があり、検討の結果、木下文氏(ポプラ社)を推薦することが決まった。

続いて、前述の3年レビューWGにおいて検討すべき事項を提案することが議論された。提案内容としては、分配方式の是正、特に3年が経っても未だに2021年度分は分配すべき補償金総額の約半分程度しか配られていない現状の改善と抜本的な分配方式の見直し、利用報告の提出となるサンプル調査の対象校が統計学的に適正であるかの再チェック、未だに進んでいないライセンス体制の今後の展開等が挙げられ、上記を盛り込みながら提案書を作成し、WGに提出することとした。

教育フォーラム関連では、江草貞治氏(有斐閣)を高等教育WGの幹事に推薦して欲しい旨の連絡が、教育フォーラム事務局より来ている旨が報告され、検討の結果、同氏を推薦することとした。

(「書協会報」2024年10月号より)

授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、9月19日に理事会を開催しました。(24.10.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、9月19日に理事会を開催した。前回議事録の確認時に、発言の修正が行われなかったことに対して疑義が呈され、紛糾したが議論の結果承認した。

続いて、共通目的事業の助成について個別審査を行い、各事業の助成可否を決定した。また、新聞分野における海外の著作権者(海外の新聞杜等)への分配につき、一般社団法人海外著作権関係補償金等分配支援機構へ再委託することが諮られ、検討の結果承認した。報告事項として、2021年度分の補償金分配の一覧表(8月時点) が配布され、分配すべき補償金の額が約34億円あるうち、未だ18億円しか配られておらず、未分配が約16億円にのぼっていることがわかった。新聞、放送、レコード、出版社(検定教科書を含む)の分配率は総じて約90%超だが、個別権利者への分配を担当する分配受託団体の分配率が低迷している。最後にこの日でSARTRAS理事を退任する安蒜保子(あんびるやすこ)、中島千波(いずれも視覚芸術等教育著作権協議会)の両氏から退任の挨拶があった。

(「書協会報」2024年10月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、9月18日に運営小委員会、9月25日に運営委員会をそれぞれ開催しました。(24.10.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、9月18日に運営小委員会、9月25日に運営委員会をそれぞれ開催した。

運営小委員会では管理委託契約約款の変更が諮られ、財務諸表等の提供方法につき、「委託者の求めに応じて」とし、変更することとした。続いて、ライセンス部分と補償金分配部分の各分配金額の総額が固まってきたことから、管理手数料の試算を行い、検討の結果、運営委員会に諮ることになった。

運営委員会では、小委員会で検討した上記管理手数料の料率を諮った。検討の結果、ライセンス部分を19.7%、補償金分配の部分を18.9%(ただし、整備手数料を支払うので実質の管理手数料率は10%弱)として臨時理事会を開催して諮ることとした。続いて、2022年度分の残りの整備作業について、SARTRASと各分配受託団体から連絡があった旨が報告された。想定では10億円程度の分が未だに未整備でその分の協力を出版社に依頼すると考えられる。

(「書協会報」2024年10月号より)

(一般社)日本楽譜出版協会 著作権委員会主催

2024年度「著作権講座・研修会」(第29回)開催のご案内(告知用)(24.10.01)

2024年度「著作権講座・研修会」を本年11月に日本出版クラブにて開催します。

テーマ 『創作の境界線 〜改めて学ぶAI時代の著作権〜』

◎日時 2024年11月29日(金) 13:30 〜 17:00

◎会場 出版クラブホール・3階ホールA

◎講師 大武和夫 (大武法律事務所)、福井健策(骨董通り法律事務所)

詳細・申込は近日当ホームページにてご案内します。

販売対策委員会「楽譜・音楽書祭り2024実行委員会」では、「東京楽器博2024」において「話題の既刊&謝恩本」展示即売会を実施いたします。(24.09.30)

「東京楽器博2024」https://tokyogakkiexpo.com/

会場: 科学技術館(1F催事ホール)会期11月2日(土)・3日(日)

当協会では、「SNS公式アカウント運用方針」(「楽譜・音楽書祭り」用)についてを掲載します。(24.09.30)

「ソーシャルメディアの考え方ついて」

日本楽譜出版協会が承認したSNSのアカウントにおいて遵守すべき姿勢・行動を以下のとおり定めます。

「当協会SNS 公式 アカウント 運用方針 」( 「楽譜・音楽書祭り」用)

出版教育著作権協議会(出著協)は、7月2日、8月6日に運営委員会を開催しました。(24.09.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、7月2日、8月6日に運営委員会を開催した。7月の運営委員会では、SARTRAS→JCOPY→各出版社→権利者へ転送する個人情報登録の封書について、6月17日にJCOPYから各出版社(対象76社・1,033通) に送付されたことが、JCOPYから報告された。また、教育フォーラム関連の開催状況が報告された。8月の運営委員会では、2021年度分の補償金分配を出版社に委任した権利者分について、各分配受託団体から出版社への送金が7月25日に開始された旨が報告された。(約1億7千万円)。続けて、2022年度分について、JCOPY担当分の整備結果が報告された。

(「書協会報」2024年9月号より)

授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、7月25日、8月22日に理事会を開催しました。(24.09.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、7月25日、8月22日に理事会を開催した。7月の理事会では、教育補償金制度の有償スタートから3年が経ち、同制度の運用についてのレビューが、文化庁より求められていることから、SARTRASで委員会を立ち上げることになった。レビューを行う検討体制を協議したが、ガバナンス上の問題について各理事より懸念が示され、再度次回の理事会にて検討することとした。また、「2023年度補償金の分配限度額を2024年度中に算出するための対応」については、前年と同様に一定期間の利用報告をサンプルとし、同期間に出版物に掲載された該当の著作物をカウントして、総数を推計することとした。8月の理事会では、引き続き3年レビュー体制を検討し、前月同様にガバナンス上の問題で多くの時間を費やしたが、ひとまずWGを設置し、来年の総会までにまとめていく方向で承認した。

(「書協会報」2024年9月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、7月17日、8月21日に運営小委員会、7月24日、8月28日に運営委員会をそれぞれ開催しました。(24.09.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、7月17日、8月21日に運営小委員会、7月24日、8月28日に運営委員会をそれぞれ開催した。

運営小委員会 7月は教育補償金の分配関連で各出版社を事務局が訪問した際に出た意見を共有し、「なぜ、出版社だけが苦労を負わされるのか」 「一昨年行った作業から時間が経ちすぎている」「初中等教育において非採用出版物を大量に使っている」等の意見が出された。8月はJCOPYが分配する補償金の手数料率について検討したが、不確定要素等があるため引き続き検討することとした。

運営委員会 7月は教育補償金の分配、整備作業の進捗状況について報告された。8月は2022年度分の残りの整備作業については、SARTRASから報告が来ていないこと、JCOPYとしては、2023年度分のデータも受領しているが、混乱を避けるため依頼はしていないこと等が報告された。

(「書協会報」2024年9月号より)

読売新聞9月7日付け朝刊の社会面に東京高裁判決「バンド音楽の楽譜を模倣、

サイト公開に賠償命令」の記事が掲載されました。(24.09.20)

読売新聞オンラインでも掲載されています。

「バンド音楽の楽譜模倣、サイト公開に賠償命令…東京高裁判決「労力にただ乗り」

https://www.yomiuri.co.jp/national/20240906-OYT1T50229/

ご確認ください。

楽譜・音楽書祭り2024」応募ハガキは、8月31日に締め切りました。ご応募ありがとうございました。(24.09.01)

当選者の発表は発送をもってかえさせて頂きます。(2024年10月中旬予定)

「楽譜・音楽書祭り2024」ディスプレイ大賞の応募写真は、8月2日に締め切りました。ご参加・ご応募ありがとうございました。(24.08.31)

「ディスプレイ大賞応募写真一覧コーナー」にて掲載しています。

当選者の発表は発送をもってかえさせて頂きます。(2024年10月中旬予定)

文化芸術振興議員連盟は、文化芸術推進フォーラムの協力で「文化芸術」VOL.19を発行しました。(24.08.31)

出版教育著作権協議会(出著協)は、6月4日に運営委員会を開催しました。(24.07.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、6月4日に運営委員会を開催した。SARTRASの理事会・各委員会の動きを共有後、分配・整備協力関係について検討した。まず検定教科書に掲載されている著作物の権利者情報の抽出を先行して行っている、教科書著作権協会事務局より2021、22、23年度分の状況を報告した。続けてSARTRAS→JCOPY→各出版社→権利者へ転送する個人情報登録の封書の送付状況について、JCOPY事務局から報告。6月中にはJCOPYから各出版杜への案内が開始できる見込みであることが説明された。最後に35条(教育補償金)の範囲外と思われる利用への対策について意見交換を行い、今後は出版界としても適切な利用を呼びかけるアクションが必要なのではないか等の意見が出された。 (「書協会報」2024年7月号より)

授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、6月20日に定時社員総会および理事会を開催しました。(24.07.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、6月20日に定時社員総会および理事会を共同通信会館で開催した。定時社貝総会では役員の改選が行われ、下記役員一覧の通りとなった。続けて、事業報告、収支決算が諮られ原案の通り承認した。続けて開催された理事会では、役員の選任を行い、土肥一史理事長、土屋俊、三田誠広両副埋事長等が前期に引き続き選任された。各委員会の委員についても選任され、共通目的事業委員会については、士肥理事長が現在申請を受理している案件の審査までは委員長を継続し、その後は川瀬真理事(日本複製権センター)に交代することとされた。

SARTRAS役員一覧(敬称略)

理事長 土肥一史

副理事長 土屋俊、三田誠広

常務理事 高杉健二

理事

新聞教育著作権協議会 植木康夫、江坂博、竹内敏、竹島一登、山下敏水

言語等教育著作権協議会 金谷祐子、ハセベバクシンオー、山本一彦

視覚芸術等教育著作権協議会 あんびるやすこ、笹平直敬、棚井文雄、中島千波

出版教育著作権協議会 井村寿人、金原優、長谷部不止志

音楽等教育著作権協議会 池田正義、楠本靖、増田裕一

映像等教育著作権協議会 武井忠司、二谷裕真、吉田一将

有識者 池村聡、川瀬真、松田政行

理事・事務局長 野方英樹

監事 梅憲男、鶴田泰三

(「書協会報」2024年7月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、6月19日に運営小委員会、6月25日に定時社員総会、6月26日に運営委員会をそれぞれ開催しました。(24.07.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、6月19日に運営小委員会、25日に定時社員総会、26日に運営委員会をそれぞれ開催した。

運営小委員会では、SARTRAS→JCOPY→各出版社→権利者へ転送する個人情報登録の封書について、各出版社への案内文書につきSARTRASとの調整が終わり、最終案が示された。異議なく今後案内をしていくこととした。またJCOPYへの委託推進についても議論し、今後各出版社ヘアンケートを取ることを検討していくこととした。

定時社員総会では、事業報告、収支決算の他、役員の改選が行われ、専務理事兼事務局長に福山泰範氏(前事務局長)が、理事に中川進氏(大月書店、出版梓会)が新たに選任された。

運営委員会では、冒頭、定時社員総会の報告をし、委員として今回より参加する今村雄二氏(偕成社、出版梓会)から挨拶があった。続けて、SARTRAS→JCOPY→各出版社→権利者へ転送する個人情報登録の封書と案内を6月11日に各出版社に送付したこと、それに伴い各出版社から強い意見が出されていることが報告された。

次に、22年度分の未整備分(出版社が権利者である、あるいは海外権利者の著作物以外の出版物に掲載された著作物の権利者が未整備)については、未だにSARTRASと補償金の各分配受託団体から連絡が無く、出著協、JCOPYとしても対応でさない旨が報告された。(「書協会報」2024年7月号より)

図書館等公衆送信補償金管理協会(=SARLIB)は、6月21日に定時社員総会を開催しました。(24.07.20)

図書館等公衆送信補償金管理協会(=SARLIB、上野達弘理事長)は、6月21日に定時社員総会を開催した。SARTRAS助成再申請の報告に続き、23年度の事業報告・収支決算、監査報告を承認、理事全員を再任した。また、本年度に限り会費10万円に加え構成各団体10万円をシステム運用開始のために負担することを決定。総会に続き臨時理事会が開かれ上野達弘理事を代表理事に、村瀬拓男理事を業務執行理事に選任した。(「書協会報」2024年7月号より)

出版教育著作権協議会(出著協)は、5月13日に運営委員会を開催しました。(24.06.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、5月13日に運営委員会を開催した。SARTRASは、改選期にあたり、出著協からのSARTRAS理事の選任を行い、前期通り金原優(医学書院)、井村寿人(勁草書房)、長谷部不止志(講談社)の3氏を引き続さSARTRASの理事として推薦することとした。続いてSARTRASの理事会・各委員会の動向を報告した。関連して補償金の分配・整備報告関連の事項も報告され、JCOPYより補償金分配業務の管理手数料をSARTRASに報告したこと(実質8%程度)、SARTRAS→JCOPY→各出版社→権利者へ転送する個人情報登録の封書については、70社、総数約1100通になる見通しとなることがJCOPYより報告された。最後に5月7日に開催された「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム再会に向けた説明会」について報告された。(「書協会報」2024年6月号より)

授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、5月30日に理事会を開催しました。(24.06.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、5月30日に理事会を開催した。6月に定時社員総会を開催するとし総会の議案を検討した。しかし、改選期に当たるものの、新理事候補のリストが提示されなかったことについて紛糾した。議論の結果、事前にリストは現理事にメールで提出するものの改めて理事会を開催するか否かは明確に示されなかった。(「書協会報」2024年6月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、5月15日に運営小委員会を、5月22日に運営委員会を開催しました。(24.06.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、5月15日に運営小委員会を、5月15日に運営委員会をそれぞれ開催した。

運営小委員会では、SARTRAS→JCOPY→出版社→権利者へ転送しない、できない出版社分についての取り扱いについて、JCOPYに返送してもらうこととし、SARTRAS→JCOPY→出版社→権利者に振り込む手数料は、協力できない出版社は返送費に充当してもらうこととした。

運営委員会では、IFRRO(世界複製権機構) アジア大会の報告として、各国の教育機機関とのライセンス状況の共有や同会長との懇談ができ、有意義であったと報告された。JCOPYの定時社員総会に向けて事業報告・決算報告等も検討した。

(「書協会報」2024年6月号より)

図書館等公衆送信補償金管理協会(=SARLIB)は、今年度第1回理事会が5月31日に開催しました。(24.06.20)

図書館等公衆送信補償金管理協会(=SARLIB、上野達弘理事長)は、今年度第1回理事会が5月31日に開催された。まず、2023年度の事業報告および収支決算案について村瀬拓男業務執行理事ならびに事務局から説明され、了承された。次に2024年度会費について各構成団体当たり10万円の会費に加え、24年度に限り、システム運用開始のため各団体当たり10万円の拠出金の支払いを各団体に求めることを了承した。さらに今年度は役員の改選期にあたるが、現理専・監事はすべて留任となることを総会に諮ることとした。その他、SARTRASに申請している、補償金収受のためのシステム構築に係る助成金の再申請を5月22日に提出したことが報告された。関連して、SARTRASの共通目的事業の選定・管理規程が、5月30日の同理事会で 改定されたことが報告された。さらに、著作権施行令の一部改訂に関するバブリックコメントヘの対応についても意見交換が行われた。 (「書協会報」2024年6月号より)

(一社)日本楽譜出版協会2024年度定時社員総会が開催されました。(24.05.30)

2024/5/30

2024年度定時社員総会を終えて

一般社団法人日本楽譜出版協会

理事長 下條 俊幸

先日5月17日に予定通り2024年度定時社員総会を開催いたしました。

今年度の総会は、会員社24社に対し、17社の代表者(代行者含む)のご出席をいただき、ご欠席の会員社からは、3社の議決権行使回答書と4社の委任状のご提出をもって、定款17条の規定する定足数を満たし総会が成立致しました。

冒頭、当協会の著作権委員会委員を務められ、さらに監事として長年にわたりご協力いただいておりました株式会社サーベル社 代表取締役の鈴木廣史さまが、去る5月11日未明、闘病のかいもなくご逝去されました。謹んでご冥福を申し上げ、出席会員社の皆さまとともに黙祷を捧げました。

さて総会では、お忙しい中ご出席いただいた佐々木会長からのご挨拶に続き、報告事項に移りました。最初に事務局より会員社の代表及び担当者の変更に伴い、2024年度の新名簿をご紹介いたしました。次に今井SARTRAS関連対策特別委員長から、授業目的公衆送信補償金管理協議会(SARTRAS)及び図書館等公衆送信補償金制度関連(SARLIB)のそれぞれの進捗状況をご報告いたしました。教育現場における公衆送信による音楽・楽譜関連の著作物利用の実態に変化はないとはいえ、補償金の徴収が始まって4年目を迎え、今後制度への理解の深化とともに、著作物の利活用もより活発になっていくことでしょう。引き続き補償金の枠のみならず、実態に応じた適正な利用料の分配と還元に細心の注意を払い、今井委員長を中心に取り組んで参りたいと存じます。次に事務局より、前述の両補償金に関係する出版者著作権管理機(JCOPY)からの情報として、35条の制限規定を超える利用に対する課題、SARTRASによる補償金整備作業及び分配業務の状況報告をいたしました。楽譜コピー問題協議会(CARS)からは、2023年度の活動報告から、とりわけ重要な取組である「楽譜の無断コピー啓発活動」の一環として、このたび新たに啓発資材を制作いたしました。日本楽譜販売協会さまの協力を得て、今年1月より全国の楽譜取扱店に配布いたしましたことあらためてご報告いたしました。つぎに文化芸術推進フォーラムの報告では、「バリューギャップ」についての問題(課題)があります。私たち楽譜ビジネスの上で、権利侵害に関わる社会的な問題であることを改めて認識したところです。

報告事項の最後は、昨年の秋に国内の楽譜出版社及び楽譜流通業者各社に一般社団法人日本ISBNコードセンターさまからご案内があった「ISMNコード付与」文書の対応について経過報告を申し上げました。本事案発生後、当該団体及び関係団体等との協議・確認事項について、昨年12月に会員各社に文書でご報告申し上げましたが、今回その内容から特別な動きはありません。当該団体の国際標準化への取組については、業界団体としては一定の理解は示しつつ、先ずは将来にわたって安定した国内流通環境の維持と発展を最優先に、業界団体としては都度対応しながら、変化及び進捗等の情報は正確に共有させていただく旨、あらためてお伝えさせていただきました。

次に検討及び決議事項に移りました。1号議案の2023年度委員会報告は各運営委員長から、決算報告は、副理事長兼会計理事の時枝副理事長より、監査報告は4月15日開催の会計監査会の報告書に基づき会計理事よりご説明の上ご報告申し上げました。出席会員社17社からは異議なく全会一致で承認いただきました。

第2号議案では、2024年度委員会活動計画案は各委員長より、事業計画案については、事務局より概況含めご報告の上、皆さまからの特別なご意見もなくこれも全会一致で承認となりました。各委員会それぞれに抱える課題に対し、真摯であり積極的な取組の表明は、心強くもあり、また今後の協会活動にも期待していることを付言申し上げます。

今期の運営委員会と理事会の体制に変更はありません。販売対策は野田修市氏(ドレミ楽譜出版社)、著作権委員会は木村一貴氏(カワイ出版部)、制作委員会は新居隆行氏(全音楽譜出版社)、ネットワーク委員会は北村嘉孝氏(ジャパン・ミュージックワークス)、SARTRAS関連対策特別委員会は今井康人氏(教育芸術社)。理事会は、副理事長兼会計理事時枝正氏(音楽之友社)、理事に森田敏文氏(シンコーミュージック・エンタテインメント)、理事兼事務局長に島茂雄氏、代表理事・理事長兼広報委員長として下條俊幸(全音楽譜出版社)、監事は片岡新之助氏(ケイ・エム・ピー)が引き続きその任にあたりたいと思います。

最後になりますが、先ずは厳しい予算案にもかかわらずご出席いただいた会員社皆さまのご理解を賜り、総会決議事項すべてにご承認いただきましたことを心より感謝申し上げたいと存じます。

私ども楽譜出版事業の環境は、下げ止まることのない出生者減少に加え、特にコロナ禍以降、学校児童数、生徒数減少に加え音楽学習者、愛好家の減少も顕著で、おそらく完全な市場回復を積極的に期待出来ない状況がしばらく続くものと思います。

しかしながら佐々木会長はじめ関係者の方々がさまざまな場面でお話しいただいております通り、デジタル技術の進化に伴い、まさにDX環境が徐々に整いつつある中、ニーズと手法の変化に合わせた出版事業戦略も発展的に変化していくことに違いありませんし、そこには楽譜出版の専門家集団である当協会会員社にとっても大きなビジネスチャンスが存在しないわけはありません。

協会活動の柱である、販売対策、制作、ネットワーク、著作権、SARTRAS特別対策、広報等、各委員会での基本活動を着実に実施しつつ、さまざまな課題に対して、専門的にかつ横断的に協議・研究を重ね、活動の成果を会員各社に共有して参りたいと存じます。

(一社)日本楽譜出版協会2024年度定時社員総会における主な議事内容

日 時:2024年5月17日(金)

会 場:楽器会館3F会議室

議 題

報告事項

1.新名簿紹介: 2023年5月~2024年4月までに代表者、担当者の交代・変更のあった会員社名簿報告&紹介

2.授業目的公衆送信補償金管理協議会(SARTRAS)及び図書館等公衆送信補償金制度関係の報告の件

(SARTRAS関連対策特別委員長より報告しました。)

3.その他、関連団体報告

出版者著作権管理機構(JCOPY)、楽譜コピー問題協議会(CARS)、文化芸術推進フォーラムの現状報告の件

(事務局担当者より報告しました。)

4. ISMNセンターの報告

(下條理事長より報告しました。)

検討・承認事項

[第1号議案]

2023年度各委員会別事業報告&決算報告、2023年度決算報告&収支計算書報告及び監査報告の件

<第1号議案審議投票結果>

第1号議案は、承認多数により承認可決されました。

<承認事項>

・2023年度各委員会事業報告&決算報告、2023年度決算報告&収支計算書報告及び監査報告

[第2号議案]

2024年度各委員会事業計画案&予算案報告、2024年度事業計画案及び予算案の件

<第2号議案審議投票結果>

第2号議案は、承認多数により承認可決されました。

<承認事項>

・2024年度各委員会事業計画案&予算案、2024年度事業計画案及び予算案

【訃報】当協会会員社(株)サーベル社代表取締役社長 鈴木廣史氏は、5月11日未明にご逝去されました。謹んで、ご冥福をお祈りいたします。

誠に、残念なお知らせでございます。謹んでお知らせいたします。

当協会会員社である(株)サーベル社代表取締役社長 鈴木廣史氏は、5月11日未明にご逝去されました。享年75歳。

鈴木 廣史氏は、元龍吟社の時代より著作権委員会に委員として参加され、サーベル社の代表としても、引き続き著作権委員会に委員として参加され、当協会理事会の監事としても長年に渡り、ご活躍されました。

また生前鈴木氏が果たされました楽譜出版への多大な功績につき改めて深謝の念を表します。

なお、ご葬儀・告別式は、ご親族のご意向で近親者のみで執り行われました。

謹んで、鈴木 廣史氏のご冥福をお祈りいたします 合掌

「出版教育著作権協議会(出著協)」は、4月2日に運営委員会を開催しました。(24.05.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、4月2日に運営委員会を開催した。SARTRASの理事会、各委員会の状況を報告後、SARTRASの年会費(一協議会10万円)について日本書籍出版協会と日本雑誌協会で按分して支払うことで了承した。続いて、分配・整備協力関係として、2021年度分の残された補償金分配について進展があった旨をJCOPYから報告した。SARTRAS→JCOPY→出版社→権利者の順で転送する、分配受託団体への個人情報入力を依頼する手紙について、SARTRASと契約がまとまりそうなこと、当該補償金額は概算で一億円ほどであることが報告された。(「書協会報」2024年5月号より)

「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、4月18日に理事会を開催しました。(24.05.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、4月18日に理事会を開催した。2022年度分の出版社権利分補償金について、JCOPYへの支払い額を決定した。続けて、共通目的事業の助成審査を行った。助成否の一事業について議論したが、共通目的事業委員会の答申通り、助成否となった。

また、出著協から提出した日本医書出版協会の意見書について、大変重要な問題であるものの、SARTRASだけでは解決できる問題ではないので、教育フォーラムにて検討することとした。(「書協会報」2024年5月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、4月17日に運営小委員会を、4月24日に運営委員会を開催しました。(24.05.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、4月17日に運営小委員会を、4月24日に運営委員会をそれぞれ開催した。

運営小委員会では、2022年度分教育補償金で残された、SARTRAS→JCOPY→出版社→権利者の順で転送する、分配受託団体への個人情報入力を依頼する手紙について、6月中旬以降に各出版社へ送付できる旨が報告された。また、2022度分の補償金については、JCOPYがSARTRASへ戻した利用報告中にSARTRASが想定した以上の著作物が入っていたことから、想定を超えた分の分配については一時保留されている旨が報告された。

運営委員会では、決算、監査等のスケジュールを確認し、6月下旬に杜員総会を開催することとした。あわせて教育補償金の管理手数料を15%(出版社へ手数料を一部支払うため実質8%程度)とした。(「書協会報」2024年5月号より)

図書館等公衆送信補償金管理協会(=SARLIB)は、4月8日に図書館からの送信サービスの対象から除外する出版物の基準を定めるための、「除外リストワーキンググループ」を開催しました。(24.05.20)

図書館等公衆送信補償金管理協会(=SARLIB、上野達弘理事長)は、4月8日に図書館からの送信サービスの対象から除外する出版物の基準を定めるための、除外リストワーキンググループを開催した。

この日は、美術著作権連合、日本写真著作権協会、日本医書出版協会からの要望事項について検討された。なお、SARLIBからSARTRASの共通目的事業基金に申請していたシステム構築に係る助成金申請は、4月18日のSARTRAS理事会において採択否となった。このため、本年6月頃を予定していた特定図書館登録、利用報告受付等の開始は当面延期されることとなった。(「書協会報」2024年5月号より)

出版教育著作権協議会(出著協)は、3月6日に運営委員会を開催しました。(24.04.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、3月6日に運営委員会を開催した。SARTRASで開催されている理事会、各委員会の動向につき、出著協から出席している理事・委員が報告し課題等を共有した。SARTRASが今年行った世界各国の教育補償金制度の海外調査については、5月に報告書案が出されるとの報告があった。また、現在利用報告提出の対象となっているサンプル校が1,000校だがこれを1,200校に増やすとの報告があった。続けて、教育補憤金の分配に関連した事項について報告された。

【2021年度分】

分配受託団体から依頼されている、各出版社経由で権利者に送って欲しい手紙について検討し、JCOPYとSARTRAS間で契約をすることとなった。また、漫画分野に

ついては日本漫画家協会より該当出版杜各社に転送用の手紙が届いており、今後、同協会と各社で手順等について確認する予定。

【2022年度分】

JCOPYから各出版社へ送信点数が対象点数の88%になったこと、また各社からJCOPYへの返信点数が約73%であったことが報告された。6月には出版社権利者分の補償金を各社に送金できる。

【2023年度分以降】

日本医書出版協会からSARTRASへの要請文(教育機関での出版物利用適正化等)が共有された。

(「書協会報」2024年4月号より)

授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、3月21日に理事会を開催しました。(24.04.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、3月21日に理事会を開催した。2024年度の事業計画・収支予算、あわせて管理手数料の控除について諮り、異議なく承認した。続けて、2023年度分の利用報告整備手数料についての指針が示され、今後各分配受託団体が整備協力団体に手数料の交渉を行っていくこととした。また、共通目的事業の個別事業審査を行い、共通目的事業委員会にて可否とされた各事業につき、委員会の審査通りとした。最後に、著作物の教育利用に関する関係者フォーラムの動向が報告された。

(「書協会報」2024年4月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、3月13日に運営小委員会を、3月27日に運営委員会を開催しました。(24.04.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、3月13日に運営小委員会を、3月27日に運営委員会をそれぞれ開催した。

運営小委員会では、教育補償金の整備・分配状況について事務局から報告された。分配受託団体が連絡先を把握していない権利者に分配案内の封筒を送る追加作業について、JCOPYとしてはSARTRASからの提案通り手数料150万円(経費込・消費税別)で引き受けることとした。

運営委員会では、上記転送作莱について各委員に説明し、作業自体が行えるのが6月から7月、その後各権利者への転送はさらに遅くなるのではないか、とのことであった。あわせて、2022年度分の利用報告整備作業について、JOCPYが担当しない出版分野については各分配受託団体から各出版社へ連絡が行く旨が改めて説明された。

(「書協会報」2024年4月号より)

図書館等公衆送信補償金管理協会(=SARLIB)は、第3回理事会を3月29日に開催しました。(24.04.20)

図書館等公衆送信補償金管理協会(=SARLIB、上野達弘理事長)は、2023年度第3回理事会が3月29日に開催されました。この日は上野理事長が座長となり、2024年度の事業計画および収支予算が業務執行理事の村瀬拓男氏から諮られ、原案通り了承された。2024年度は、国立国会図書館が第一四半期中には送信サービスの開始を予定しているが、その他の館も含めて補償金収受の額がどのくらいになるかは依然として明確ではない。その上で、補償金収受見込約1億14百万円、そのうち20%に当たる約2,280万円を手数料として控除するとしている。

その他、補債金収受・請求システムの構築費をSARTRASの共通目的事業基金へ助成を申請中であること、送信対象から除外する出版物の範囲を検討する除外著作物WGの検討状況等について報告された。

(「書協会報」2024年4月号より)

「出版教育著作権協議会(出著協)」は、2月6日に運営委員会を開催しました。(24.03.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、2月6日に運営委員会を開催した。まず、SARTRASで開催されている理事会、各委員会の動向につき、出著協から出席している理事・委員が報告し課題等を共有した。続けて、教育補償金の分配に関連した事項について議論した。

【2021年度分】

分配受託団体から依頼されている、各出版社経由で権利者に送って欲しい手紙について検討し、JCOPYにて各出版社への転送作業をお願いしたい旨の意向を固めた。

【2022年度分】

JCOPYから各出版社へ依頼した「出版社が権利を有している著作物」と「翻訳等海外権利者の著作物」の整備状況について報告があった。2月中または3月にはJCOPYから整備結果をSARTRASに戻し、各出版社、海外RROへの補償金分配を開始していく。

【2023年度分以降】

2021、2022年度の両年分の整備実施に伴って、これまでに出てきた課題、改菩点をまとめていくこととした。特に、以下の二点が挙げられた。

①出版社としては何の見返りも無く、非常に安価な料金で膨大な作業をさせられていること。

②分配の仕組みが複雑過ぎ、制度に明るくない人が理解するのが困難。ゆえに出版社から権利者へ正確な説明をすることが難しい。

今後については、実際に整備作業を行った出版社向けにアンケートを取り、どこかの時点でSARTRAS、文化庁へとフィードバックし、持続可能性及び分配率が向上する仕組みを求めるとした。

また、SARTRASからの報告よると、利用報告の傾向として、2023年度の利用報告件数は、2021年度と比べ約54%と半数に落ち込んでいる旨も共有された。

(「書協会報」2024年3月号より)

「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、2月15日に理事会を開催しました。(24.03.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、2月15日に理事会を開催した。新たな分配受託団体として、一般社団法人海外著作権関係補償金等分配支援機構を諮り、承認された。同団体はSARTRASが分配を担当する海外権利者分の補償金分配を担当する予定。続けて、共通目的事業の規程変更について諮り、共通目的事業委員会の委員数変更について議論し、承認した。

最後に協議事項として2024年度の事業計画及び収支予算について説明され、修正点、意見等については2月中に出してもらうこととなった。

(「書協会報」2024年3月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、2月21日に運営小委員会を、2月28日に運営委員会を開催しました。(24.03.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、2月21日に運営小委員会を、2月28日に運営委員会をそれぞれ開催した。

運営小委員会では、運営小委員会では、教育補償金の整備・分配状況について事務局から報告された。2022年度については、SARTRAS 側が利用報告の一部に「分配除外」と記入したデータを送ってきたことについて、様々な出版社より意見が出ている旨が報告された。また、今後の分配方式等について意見を述べていくこととした。

運営委員会では、分配受託団体から依頼されている、各出版社経由で権利者に送って欲しい手紙について、出著協よりJCOPYが各出版社への転送作棠を担って欲しい旨の意見が出たことで、SARTRASから来ている同作業の覚書修正案を検討し、承認された。続けて、来年度の事業計画案、予算案を説明し3月に理事会を開催して、それぞれ検討することとした。

(「書協会報」2024年3月号より)

図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会は、第4回事務処理等スキーム分科会が2月8日~22日にかけて書面開催しました。(24.03.20)

図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会(村瀬拓男、小池信彦共同座長)は、第4回事務処理等スキーム分科会が2月8日~22日にかけて書面開催され、特定図書館等が図書館等公衆送信サービスを実施する際に参照する実施要領について、内容の最終確認が行われた。実施要領の確定版については、今後日本図書館協会のホームページで公開される予定。

(「書協会報」2024年3月号より)

「出版教育著作権協議会(出著協)」は、1月10日に運営委員会を開催しました。(24.02.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、1月10日に運営委員会を開催した。この日は、分配受託団体から依頼されている、各出版社経由で権利者に送って欲しい手紙の内容・手数料等についてJCOPY案を検討し、また転送作業を先行して行っている団体からの情報を共有した。続けて、2022年度について、現在各出版社から返ってきている整備作業データの進捗をJCOPY事務局から報告した。また今後のステップとして、2021年度分と同様にSARTRASにデータを戻し、返ってきた後に各出版社が入力したデータと齟齬が無いかを再度確認し、差異を調整後、補償金の請求をSARTRASに行う旨が説明された。最後に現在の分配方法についての課題が共有された。(「書協会報」2024年2月号より)

「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、1月25日に理事会を開催しました。(24.02.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、1月25日に理事会を開催した。新たに補賞金の分配受託団体として日本民間放送連盟と日本専門新聞協会に委託する旨が諮られ、検討の結呆、承認された。その他、JCOPYより追加の補償金分配の請求があり、異議なく分配委員会にて承認された旨が報告された。(「書協会報」2024年2月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、1月17日に運営小委員会を、1月24日に運営委員会を開催しました。(24.02.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、1月17日に運営小委員会を、1月24日に運営委員会をそれぞれ開催した。

運営小委員会では、分配受託団体から依頼されている、各出版社経由で権利者に送って欲しい手紙の内容・手数料等について、他の転送を請け負う団体との齟齬が出た場合の懸念点が示されたが、引き続き交渉することとした。また、現在の分配方式の懸念点が挙げられ、文化庁とも共有すべきとのことになった。

運営委員会では 、大学出版部協会より教育補償金の分配方式とJCOPYのライセンス業務について説明を行った旨が報告された。続けて、2021年・2022年度分の各進捗状況について報告された。現行の方式では出版杜の負担が大きい割に何の見返りもない状況であるとの意見が多数出た。

(「書協会報」2024年2月号より)

《理事会&運営委員会》理事長および各委員会委員長より年頭所感と活動報告(2024.01.31)

下條俊幸理事長&広報委員長(全音楽譜出版社)

3年超にも及ぶ不自由極まりないとはいえ貴重な経験を踏まえ、昨年5月の感染症法上の5類移行からすでに半年以上経過いたしました。一般の社会・経済環境の中では「ウィズコロナ」から、こぞって「アフターコロナ」へ発展的に転換し、時間をかけながら私たち身の周りでは、新しい形の日常として根付いてきているのではないでしょうか。

世の中の経済活動しかり、私たち業界に大きく影響するさまざまなジャンルの演奏活動では、開催制限のレベルが大幅に緩和され、ライブ・エンタテインメント市場では、コロナ以前の90%まで回復しているという嬉しいニュースまで聞こえてきています。

先ずは、何よりだとは思うのですが、殊に楽譜業界にいたっては、残念ながら、実感として回復のレベル感に少々不足感を覚えるのは私だけでないと思います。

ポピュラージャンルでは、楽譜販売に大きな影響を及ぼすまでのヒット作が見当たらず、教材系楽譜含むクラシックジャンルにおいても、少子化と音楽学習含む実演活動離れの改善は見受けられないように思います。一般経済の実態と比較しても、楽譜全体はコロナ以前のレベルまでにはまだ遠い印象を持ちます。

さらに、コロナ禍を契機としたサブスク社会のさらなる浸透で、楽譜出版物そのもののニーズが変化していることも紛れもない事実でしょう。

世の常として「安定」を享受すれば「発展」はないと云います。

先ずは健全な社会環境が整ったところで、低いレベルでの「安定」に満足することなく、視野と守備範囲を広く、健全な思考をもって挑戦し続けることが重要なポイントではないでしょうか。

言わずもがな、その「発展」のイメージは各社各様です。つまり各社プロフェッショナルとしてのそれぞれの想い・願いが、その色彩感とともに、流通を経由し現場で明確に表現され、そしてユーザーに届けば、市場も活性化することにもなるでしょうし、厳しくとも未来を見据えることのできる、健全な業界の形として発展していくことになるのではないでしょうか。

日本楽譜出版協会は、理事会を中心に各委員会の活動と横断的で活発な組織運営を図り今年度も取組んで参りたいと存じます。

加盟各社、関係団体、業界関係者の皆さまには、引き続きご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

野田修市販売対策委員長(ドレミ楽譜出版社)

販売対策委員会の主な活動は、例年行っている「楽譜・音楽書祭り」の実施。また、委員会では、業界関連イベントの動向や協会活動としての参加スタンスなどについて、また協会で行える広報活動や、販売に関連した規定などについて、日本楽譜販売協会を交え協議や意見交換を重ねております。

「楽譜・音楽書祭り」に関しては、2023年の全体的な指標は、前年比「90~105%」程度で推移しており横ばいでしたが、応募数が80%程度に低下しました。円安による物価高騰や猛暑の影響などとりまく環境がコロナ禍以上に、厳しいことが遠因として考えられます。恒例行事としてやや停滞感がでておりますので、来年以後、改変なども模索しております。

本年も年始めから北陸大震災、昨年来続く急激な円安による物価高、運送業界における2024問題、少子高齢化の加速など、懸念材料ばかりの世情です。販売面での当協会を取り巻く環境も厳しい影響が引き続き予測されます。

こうした状況下ですが、コロナも空け人的交流なども再開しております。「楽譜・音楽書」の普及並びに販売環境の保守・保管、業界発展へ向けて、協会活動は、少しでも前向きに行えるような協議や活動を続けてまいります。

木村一貴著作権委員長 (カワイ出版(全音楽譜出版社カワイ出版部))

年頭にあたりご挨拶申し上げます。

昨年はオンライン画面の向こう側の方と直にお会いできる機会が増え、改めて対面の良さやアナログの安心感を実感した一年でした。

活動を制限されたこの数年間、変化と課題に対応しデジタル・ネットワーク技術が大きく進展しました。とりわけ、生成AI(人工知能)の発達は驚くべき速さで、大手企業のコマーシャルにAIタレントが起用されるなど、私たちの仕事や生活の中で既に活用が始まっています。音楽分野でも生成AIを活用した楽曲作成サービスが提供されるまでになりましたが、対する法整備は全く追いついておらず、著作権委員会としても動向を注視しております。

昨年の本委員会は、参集とオンラインを併用しながら月1回の間隔で開催し、喫緊の問題となっているデジタル・ネットワークに関する著作権問題について議論いたしました。その結果、7月に動画を活用した「オンライン著作権講座」を配信し、協会内外の多くの方にご視聴いただきました。また、11月には4年ぶりとなる集会形式の「著作権講座」を企画し、お陰様で満員での開催となりました。

今年の活動としては、多くの皆様からご希望を頂戴している、より実務に即したケースを取り上げる「著作権研修会」実施の検討を始めております。

引き続き、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

新居隆行制作委員長(全音楽譜出版社)

年頭にあたりご挨拶申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

昨今、さまざまな場面で頻繁に耳にするのが「AI」の話題。その急速な進歩に対し各国は法整備を急いでおり、国際的なルール作りも進められているようです。

音楽の分野においてもAIはかなり侵食してきていて、凄まじいスピードで相当のクオリティの楽曲を作り出すことができるのだとか。実際、日頃私たちが耳にしている音楽も、人間が作ったものなのかAIが作ったものなのかわからないということが現実のものとなっています。今後は人々の音楽の楽しみ方も大きく変化していくのではないでしょうか。もしかしたら、人が本当に音楽を楽しむことができるのは「自らが演奏する」ということだけになるかもしれません。だとすると、私たち楽譜出版社に求められるニーズはこれからどんどん高まっていく・・・。そんな期待を込めて、新年の挨拶とさせていただきます。

北村嘉孝ネットワーク委員長(ジャパン・ミュージックワークス)

皆様、明けましておめでとうございます。

2024年は4年ぶりにコロナ禍での規制が緩和された状態で新年が始まり多くの皆様が楽器演奏や合唱など様々な音楽活動を気兼ねなく盛んに行っていることと思います。楽譜業界にとりましても大変嬉しいことです。コロナ禍ではインターネットを介した情報伝達が大幅に加速され楽譜の使われ方も多様化されており紙の楽譜以外にもデータで提供される楽譜も増えています。楽譜を利用者される皆様が使いやすい環境に応じて紙とデータの中から選択し演奏活動がより活発になればと思っております。本年は当協会とJASRACとの意見交換会に向けて著作権委員会・制作委員会とも連携し準備を行ってまいります。またパソコンやスマートフォン、タブレットなどデジタル端末の普及に伴いデータやネットで提供される楽譜の権利者への利用料分配など適正利用が行われるよう当委員会でも議論し皆様からのご意見をお待ちしております。ネットワーク上での楽譜の利用が増えていることを踏まえ当協会内ホームページでの「よくあるご質問」についても著作権委員会と共に更新を検討してまいります。本年も当委員会への皆様のご支援とご協力、何卒よろしくお願い申し上げます。

今井康人SARTRAS関連対策特別委員長(教育芸術社)

当委員会は、「出版教育著作権協議会(出著協)」の運営委員会を通して、SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)に関わる情報を得ているほか、「図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)」のガイドライン委員会に参加しております。

SARTRAS補償金の徴収は今年4月で4年目に入ります。現在2022年度の補償金の分配に向けての作業が進んでいますが、前年度の補償金の一部について、SARTRAS並びに分配受託団体が権利者連絡先情報を把握していない分について補償金が権利者に未達、という状況もあります(先般当該団体から出版社に対して、権利者への書類転送の依頼が来たところです)。

こうした状況を踏まえて、出著協内部では分配の仕組みを見直す必要がある、という議論も行われておりますが、その見通しは現状不透明です。

後者については、公衆送信を行っている特定図書館はゼロという状況で、国立国会図書館が送信を開始(時期未定)した後に、どのくらいの特定図書館がそれに追随するのか、という点が注目されます。

いずれにおいても従来通り、当協会の会員社にとって不利益が生じないよう、適切に対処して参る所存です。本年もよろしくお願い申し上げます。

協会会報「第38号」を発行いたしました。(2024.01.20)

「出版教育著作権協議会(出著協)」は、12月5日に理事会・総会と運営委員会を開催しました。(24.01.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、12月5日に理事会・総会と運営委員会を開催した。理事会・総会では、理事の選任を行い、松野直裕氏(日本雑誌協会・小学館)から長谷部不止志氏(同・講談社)へ交代、筑紫和男氏(自然科学書協会・建帛社)の選任と梅澤俊彦氏(日本医事新報社)が自然科学書協会から日本医書出版協会の代表になった旨をそれぞれ諮り、了承した。松野氏の理事退任に伴い、SARTRASへの理事も交代を諮り、新たに長谷部氏を派遣する旨を了承した。また、出著協の運営委員としては、弥久保薫(日本雑誌協会・小学館)、筑紫和男、天野徳久(日本医書出版協会・医学書院)の各氏が運営委員として選任された。あわせて、黒田拓也氏(出版梓会・東京大学出版会)の退任を了承した。

運営委員会では、SARTRASへの各委員会委員の交代を諮り、それぞれ承認した。続けて、2021年度分の補償金について議論し、分配受託団体から依頼されている、各出版社経由で権利者に送って欲しい手紙の内容について検討した。各団体のプライバシーポリシーの問題や手紙転送に関わる手数料について意見交換を行い、それぞれ交渉窓口となっているJCOPYにフィードバックすることとした。また、12月8日にはJCOPYより各出版者へ2022年度分の整備について案内を送付する旨が報告された。(「書協会報」2024年1月号より)

「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、12月21日に理事会を開催しました。(24.01.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、12月21日に理事会を開催した。分配規程に実態との薗顛がある点が確認され、一部規程の変更を行い了承された。続けて、共通目的事業の2023年度助成につき、一件、申請者の誤認に基づく申請があり、助成可としたものの、取り消しの決定を行った。

また、新たに作成した共通目的事業の審査ガイドラインについて議論し、共通目的基金から各分配受託団体が行っている分配のシステム構築費へ拠出できるかが争点となった。議論の結果、分配システムは各分配受託団体の管理手数料の中で賄われるべきものであるとし、理事の賛成過半数でガイドラインを承認した。 また、共通目的事業委員会の委員長が土肥理事長に交代した。(「書協会報」2024年1月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、12月20日に運営小委員会を、12月27日に運営委員会を開催しました。(24.01.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、12月20日に運営小委員会を、12月27日に運営委員会を開催した。

運営小委員会では、2021年度分の教育補償金について、分配受託団体から依頼されている、各出版者経由で権利者へ転送する手紙について、懸念点や手数料等を記した回答書をSARTRASに送付したが返事が無いこと、権利者が補償金の送金を出版者に委任した場合の取り扱いや各社の出版契約書の内容について意見交換を行った。続けて、12月8日より2022年度分の整備協力依頼(出版者権利者・翻訳転載等海外著作物のみ)を開始したが、SARTRASから来た利用報告データに、既に「【 除外 】大部分 利用」と明記されている問題が発生しているとのことが報告された。また、SARTRASよりJCOPYが各出版者に説明している文書を見せて欲しいとの要請が来ているが、それに対して、各分配受託団体の文書も見せて欲しいと伝えたところ回答が無いと報告された。

運営委員会では、新任の委員として、冒頭、弥久保薫氏(日本雑誌協会・小学館)から挨拶があった。続いて、教育補償金の海外RROへの送金について、Prolitteris(スイス)だけは金額が寡少で、分配時期に関して確認したところ「毎年、送って欲しい」との返答を得たので、その手続きを進めている旨が報告された。SARTRASから来た利用報告データに既に「【 除外 】大部分利用」と明記されている問題については、出版者として補償金の範囲内と判断すれば分配対象とするのと回答が来た旨が報告された。(「書協会報」2024年1月号より)

令和6年能登半島地震の被災地・被災者の皆様へ(2024.01.10)

令和6年能登半島地震により亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、

被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。

被災地では不安な生活が続いていることと思いますが、

皆さまが一日も早く安全で健康な生活が送れますよう、お祈り申し上げます。

2024年1月10日

一般社団法人 日本楽譜出版協会

(JAMP)

SARTRAS事務局より著作権広報誌『さあとらす』が完成し、SARTRASのHPにPDF版がアップされていますので、共有いたします。(23.12.22)

周知ページ

https://sartras.or.jp/chosakukenjohoshi/

広報誌(PDF)

https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/Copyright-Information-Magazine_SARTRAS_Vol1.pdf

以上ご報告までに。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

「出版教育著作権協議会(出著協)」は、11月7日に運営委員会を開催しました。(23.12.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、11月7日に運営委員会を開催した。今後の理事・運営委員の交代予定を確認し、12月に総会・理事会を開催することとした。続いて、SARTRAS理事会・各委員会の動向を共有し、2022年度分の補償金単価が決まったこと、JCOPYは、出版者権利者分および海外翻訳・転載ものについてのみ、各出版社に問い合わせと分配をすることが決定したことが報告された。一方で、2021年度分出版者が権利者である分を除いた補償金はまだ分配が完了されておらず、日本美術著作権連合、日本写真著作権協会、SARTRASの三団体から依頼されている、JCOPYから各出版者を経由して権利者へ転送する圧着封筒の内容・消費税処理、手数料つき交渉している旨を報告した。(「書協会報」2023年12月号より)

「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、11月16日に理事会を開催しました。(23.12.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、11月16日に理事会を開催した。2021年度の各分配受託団体の分配限度額の変更を諮り、議論の末了承した。続いて、SARTRASから権利者へ補償金を支払う際、権利者が免税事業者だった場合の消費税の取り扱いにつき指針を決めた。また、権利者自身が補償金をSARTRASに寄付するということが可能になること、著作権広報誌の制作経過の報告、2022年度分の権利者探索については、各分配受託団体が必要に応じて各出版社に問い合わせること等について報告した。その他、来年度の理事会予定、次回理事会の前日に忘年会を開催することを共有し、終了した。(「書協会報」2023年12月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、11月15日に運営小委員会を、11月22日に運営委員会を開催しました。(23.12.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事)は、11月15日に運営小委員会を、11月22日に運営委員会を開催した。

運営小委員会では、海外RRO関連として、CLA(英国)との間で教育補償金の支払いに係る合意書の取り交わしが完了したこと、CFC(仏国)との双務契約に向けて契約締結が視野に入ってきたことが報告された。続けて、日本雑誌協会、自然科学書協会から理事会、小委員会、運営委員会の理事・委員変更が提案され、理事会、運営委員会に諮ることとした。教育補償金の分配については、2021年度分の取り扱いについて議論した。

運営委員会では、小委員会で諮られた、運営委員、運営小委員会の委員変更をそれぞれ了承した。続けて、2021年度分の教育補償金について、SARTRAS等から依頼されている権利者への圧着封筒転送について、消費税処理や個人情報の共有等の問題点、手数料など問題となる点が多々あるので、今後とも交渉していく旨が諮られ了承された。また、2022年度分の出版社権利者分の整備願いを各出版者に近日中に依頼すること、それ以外は各分配受託団体から問い合わせが行くことを報告した。 (「書協会報」2023年12月号より)

「楽譜コピー問題協議会(CARS)」からQRコードの紹介です。(23.11.22)

「楽譜コピー問題協議会(CARS)」からQRコードの紹介です。

スマホ等で検索してみてください。

「楽譜コピー問題協議会(CARS)」のHPからも検索できます。

「出版教育著作権協議会(出著協)」は、10月3日に運営委員会を開催しました。(23.11.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、10月3日に運営委員会を開催した。小林圭一郎氏(ベネッセコーボレーション )がSARTRASの委員から退任することに伴い、各委員会委員の後任を決めた。また、日本雑誌協会、自然科学書協会からの出著協への委員も変更が予定されており、それぞれ今後開催する出著協の理事会・総会にて諮ることとした。続いて、2022年度分の補償金分配に関し、SARTRASの理事会にて、JCOPYが、出版社が権利を有している著作物等の分配を担当することが正式に承認された旨を報告。続いて、SARTRASの分配委員会有志とJCOPY・出著協が会談を予定し、2022年度分の出版物に掲載された著作物の権利者特定作業をどうするかについて、話し合われることが説明され、今後の方針について意見交換がなされた。

(「書協会報」2023年11月号より)

「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、10月19日に理事会を開催しました。(23.11.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、10月19日に理事会を開催した。2022年度分の補償金について、利用報告の整備結果から 、一履修者当たりの単価を算出し、初中等・高等教育でそれぞれ2021年度と大差がなかったことが報告された。特徴としては、特に初中等教育機関から上がってくる利用報告数が減ったのではないか、とのことであった。また、SARTRASの事務所を移転すること、2024年度の共通目的助成事業に関し募集を始める旨が決議され了承された。(「書協会報」2023年11月号より)

「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、10月18日に運営小委員会を、10月25日に運営委員会を開催しました。(23.11.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事) は、10月18日に運営小委員会を開催した。まず、IFRRO世界大会の報告があり、JCOPYから海外RROへ分配する教育補償金について、各国の実務担当者と面談し、概ね予定通りに送金できることが報告された。続いて、2021年度分の教育補償金に関して、各分配受託団体から権利者への依頼文書について、SARTRAS等と交渉している旨が報告され、意見交換を行った。10月25日には運営委員会が開催された。国立国会図書館の絶版等資料送信からJCOPY委託物が除外されたこと、教育補償金に関連して、11月のSARTRAS分配委員会にて、各分野別分配受託団体が権利者特定の整備作業を行う予定である旨が諮られること等が報告された。

(「書協会報」2023年11月号より)

「図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)」は、10月16日に理事会を開催しました。(23.11.20)

SARLIB(=図書館等公衆送信補償金管理協会、上野達弘理事長)は、10月16日に理事会を開催した。本サービスの実務運用について、新井宏理事(文藝春秋)より実施要領案が説明され、図書館側との打合せで文言を調整していくこと、また、補償金収受のシステム開発費に関しては、SARTRASの共通目的基金を申請することとされた。除外リストWGの組成・委員案については、村瀬拓男理事(弁護士)より報告し、今後第1回WGを開催する予定。その他、団体の運転資金や事務局機能について現状説明が行われ、経費捻出のために、SARTRASの共通目的基金の申請や会費の徴収を継続検討すべきとの意見が出された。

10月10日に文部科学省図書館振興室が実施する「図書館資料メール送信サービスのための実証的調査研究」に関し、同室とSARLIBの意見交換が行われた。今後特定図書館向けの事務処理軽減ツールを作成するにあたり、SARLIBからは実施要領等の進捗を適宜共有する。

(「書協会報」2023年11月号より)

「出版教育著作権協議会(出著協)」は、9月5日に運営委員会を開催しました。(23.10.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、9月5日に運営委員会を開催した。冒頭、委員の交代を諮り、日本雑誌協会からの委員が洪性鋲氏(旺丈社)から新井宏氏(文藝春秋)に交代することを承認した。また、2021年度の補償金分に向けての進捗状況、2022年度分への対応等を検討した。

(「書協会報」2023年10月号より)

「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、9月21日に理事会を開催しました。(23.10.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、9月21日に理事会を開催した。まず、2022年度分以降の出版社権利分等の補償金分配をJCOPYに委託する旨を諮り、異議なく承認した。続けて、海外の教育補償金制度についての追加調査を行うことを諮り承認した。第一段階では文献とオンライン調査を米、英、仏、独、豪、韓の六か国の教育補償金等を管理する機関を対象に実施し、報告書をまとめている。追加調査として同六か国への現地渡航またはオンライン面談を通して、第一段階では不明であった部分を解消していくとしている。その他、共通目的事業の助成審査を行い、それぞれ可否を承認した。 (「書協会報」2023年10月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、9月20日に運営小委員会を開催しました。(23.10.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事) は、9月20日に運営小委員会を開催した(運営委員会は、変則的に10月1日に開催)。まず、SARTRAS の補償金分配、整備協力作業に関して進捗を共有し、今後の交渉に向けて準備することとした。続いて、現在は止まっているJCOPY向けライセンスについて意見交換を行った。契約先である製薬企業から依頼のあった実態調査作業の負担軽減について検討した。(「書協会報」2023年10月号より)

(一般社)日本楽譜出版協会 著作権委員会主催

2023年度「著作権講座」(第28回)開催のご案内&申込 (一般申込用)(23.10.12)

『創作の境界線 〜AI時代の著作権とは?〜』

時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

人の創造力は無限と申します。これまで「創作」は人間の主体的創造力によって作品をつくることと定義されていましたが、現在では、人工知能(AI)の急速な発展・普及によって、一部では人間の創作物と見分けがつかない作品も生成される状況となりました。これにより、専門的な知識や技術が無くても、誰もがAIを活用した作品を簡単に公開できるようになりました。多様で豊かな作品が生まれている一方、創作の境界線が曖昧になっていることで、著作権をはじめAI生成物がもたらす影響と問題が浮き彫りになり、新たなルールづくりや規制などの議論が急ぎ進んでいます。

今回の著作権講座では、大武和夫先生、福井健策先生を講師にお招きし、まず第1部では、大武先生に「創作」の定義に大きく関わる「著作者人格権」について、基礎となる原理原則を解説していただきます。第2部では、福井先生よりAI時代を生きる我々にどのような取り組みが求められているのか、「AIと著作権」をめぐる最新動向を踏まえつつ、課題と展望をお話しいただきます。

この機にお一人でも多くの方々にご参加いただきたく、ご案内申し上げます。

| 講演内容・講師 | |

| 第1部 | 今こそ学び直す、著作者人格権の基礎 講師:大武和夫 弁護士(大武法律事務所) |

|---|---|

| 第2部 | AIと著作権 〜それは芸術の創造とビジネスに、何をもたらすのか?〜 講師:福井健策 弁護士(骨董通り法律事務所)、ニューヨーク州弁護士/日本大学藝術学部・神戸大学大学院・情報経営イノベーション専門職大学(iU)・芸術文化観光専門職大学(CAT)各 客員教授 |

| 日時 | 2023年11月17日(金) 13:30 〜 17:00 (開場 13:00) |

| 会場 | 出版クラブホール・4F 会議室 東京都千代田区神田神保町 1-32 / TEL.03-5577-1511 [地下鉄]東京メトロ半蔵門線・都営新宿線 ・ 都営三田線「神保町」駅 A5 出口より徒歩2分 [ JR ]「水道橋」駅東口より徒歩 7 分 会場アクセス https://shuppan-club-hall.jp/access |

| 会費 | 1名につき¥6,000(含消費税) |

| 申込締切 | 2023年11月7日(火) / 払込期限:2023年11月10日(金) |

| 申込要領・ご注意等 |

[申込は終了しました] 〇事務局より申込受付メールをお送りいたしますので、ご確認の上、会費のお振込みをお願いします。定員(120名)を超えた場合には、お断りの連絡を差し上げます。申込受付は先着順とさせていただきます。 〇振込手数料はご負担願います。また、一旦振込まれた会費の返金はご容赦願います。なお、銀行発行の送金明細書をもって領収証にかえさせていただきます。 ○今回の講座ではオンライン配信はございませんので、ご了承ください。 |

お問合せ先

日本楽譜出版協会「著作権講座」お問合せフォーム

(一般社)日本楽譜出版協会 著作権委員会主催

2023年度「著作権講座」(第28回)開催のご案内(告知)(23.09.30)

2023年度「著作権講座」を本年11月に日本出版クラブにて開催します。

- 【テーマ】『創作の境界線 〜AI時代の著作権とは?〜』

- 【日時】2023年11月17日(金) 13:30 〜 17:00

- 【会場】出版クラブホール・4F 会議室

- 【講師】大武和夫 (大武法律事務所)、福井健策(骨董通り法律事務所)

詳細・申込は近日当ホームページにてご案内します。

「図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)は、8月30日に第7回ガイドライン委員会を開催しました。(23.09.20)

一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)は、8月30日に第7回ガイドライン委員会を開催した。

5月30日に制定された「図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン」の第7項「利用対象外となる図書館資料(著作権法第31条第2項ただし書 )」に該当するものとして、SARLIBから各特定図書館等に対し除外資料を指定する際に、ガイドラインを補完する形で、指定の基準や図書館への提示の仕方など細則ルールを決めていく必要があり、検討にあたってはワーキンググループ(WG)を組成して議論を進めたいといった旨が村瀬座長より説明された。本WGの組成について了承され、今後、各団体からの参加希望を踏まえ、理事会においてメンバー決定を行うこととされた。また、サービス開始にあたってSARLIBに対し特定図書館等から連絡してもらう届出事項や図書館側の実務の詳細を定める実施要領案について意見交換が行われ、引き続き対応を進めることとされた。

7月19日に文化庁著作権課からSARLIBに対するインボイス関連のヒアリングが行われた。SARLIBからは村瀬拓男理事、平井彰司理事および事務局が参加し、補償金の消費税の取り扱いや、SARLIBと分配受託団体との関係、関係者との協議状況などについて意見交換を行った。

7月13日に図書館等公衆送信サービスの実施を検討している図書館を対象として、著作権法改正の背景や概要、特定図書館等に求められる要件、本ガイドラインの内容や留意点などに関するオンライン説明会(主催:図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会、企画・運営:公益社団法人日本図書館協会)が開催された。(「書協会報」2023年09月号より)

「出版教育著作権協議会(出著協)」は、7月4日、8月1日に運営委員会を開催しました。(23.09.20)

出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、7月4日、8月1日に運営委員会を開催した。7月の運営委員会では、日本専門新聞協会からの委員が小林敷馬氏から橋本文夫氏に変更になった旨を了承。また、2021年度の整備協力作業の結果、「補償金では利用できない」と判断されたものについて、今後の取り扱いを議論した。8月の運営委員会では、SARTRAS理事会・各員会の動向を共有し、7月のSARTRAS理事会で決議された、SARTRASの今年度管理手数料率(7%を上限とする)では、出著協.JCOPYが求めている整備手数料をSARTRAS自身が支払うことは不可能なのではないか等の意見が出された。また、理事会当日の採決でも出著協からの理事三名は反対を示したことが報告された。次に、2022年度分の整備協力作業について、SARTRASとJCOPY、出著協との意見が対立し、完全に暗礁に乗り上げていること、今後の見通しが立っていないことなどが共有され、今後の打開案が検討された。今後、SARTRASの動きを確認しつつ、新たな提案をしていくこととした。

(「書協会報」2023年09月号より)

「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、7月20日、8月17日に理事会を開催しました。(23.09.20)

SARTRAS(=授業目的公衆送信補償金等管理協会、土肥一史理事長)は、7月20日、8月17日に理事会を開催した。7月の理事会では、2023年度の管理手数料率の上限を決議し、了承した。8月は、共通目的事業の審査が行われ、自主事業、助成事業についてそれぞれ意見が交わされた。自主事業(初中等教員向け著作権冊子の制作)、助成事業(審査17事業)ともに原案通りに可決した。

(「書協会報」2023年09月号より)

出版者著作権管理機構(JCOPY)は、7月19日、8月16日に運営小委員会を、7月26日、8月25日に運営委員会を開催しました。(23.09.20)

出版者著作権管理機構(JCOPY=相賀昌宏代表理事) は、7月19日、8月16日に運営小委員会を、7月26日、8月25日に運営委員会を開催した。

7月の運営小委員会では、国立国会図書館のデジタル送信サービスから、JCOPY管理受託著作物を除外する件の進捗報告、SARTRAS補償金分配に関する管理手数料率について検討された。同月の運営委員会では、日本美術著作権連合等から来ている圧着封筒に関して意見交換をし、懸案事項を伝えることとした。

8月の運営小委員会では、美著連他からの圧着封筒についての進捗が確認された。また、2022年度分の整備協力作業について、SARTRAS側がJCOPYとの契約がまとまらないことから、暫定的に整備を進める動きがあるので、JCOPYとしても新たな提案を考える段階であることが確認された。同月の運営委員会では、8月25日にSARTRASより出版社権利分の分配資金が振り込まれた旨が報告された。これにより、8月28日にはJCOPYから各出版社へ補償金の振込が完了した。なお、翻訳出版物の海外権利者分については、消費税の取り扱いを確認後、該当する海外各国RROへ送金予定。(「書協会報」2023年09月号より)

「楽譜・音楽書祭り2023」応募ハガキは、8月31日(当日消印有効)に締め切りました。ご応募ありがとうございました。 (23.09.01)

当選者の発表は発送をもってかえさせて頂きます。(2023年10月中旬予定)

「楽譜・音楽書祭り2023」ディスプレイ大賞の応募写真は、8月5日に締め切りました。ご参加・ご応募ありがとうございました。 (23.08.31)

「ディスプレイ大賞応募写真一覧コーナー」にて掲載しています。

当選者の発表は発送をもってかえさせて頂きます。(2023年10月中旬予定)

文化芸術振興議員連盟は、文化芸術推進フォーラムの協力で「文化芸術」VOL.18を発行しました。(23.08.31)

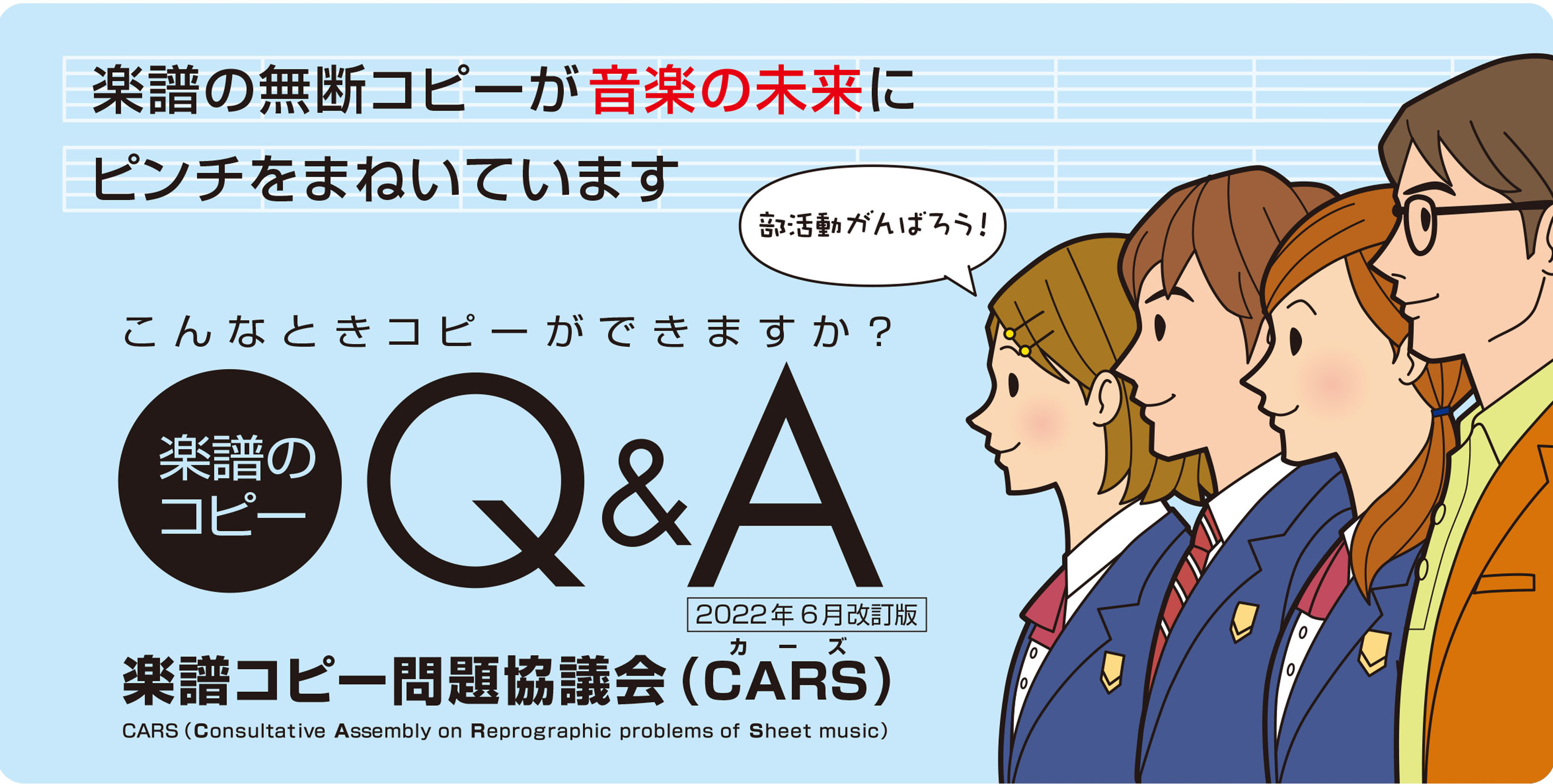

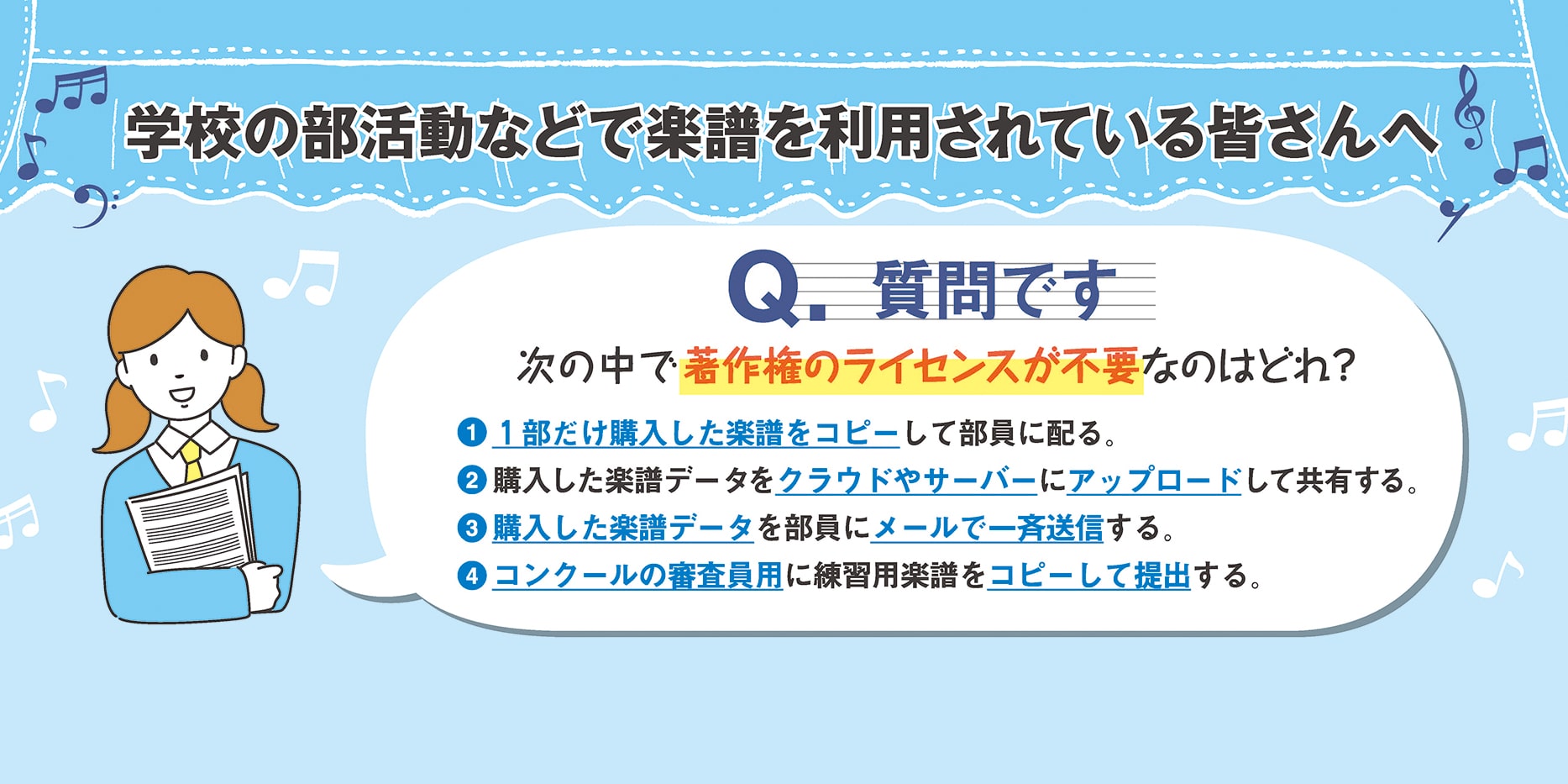

「楽譜コピー問題協議会(CARS)」が「楽譜のコピー Q&A」(2022年6月改訂版)を発行しました。(23.08.20)

ダウンロード(PDF:678KB)

ダウンロード(PDF:678KB)

楽譜のコピーや配信などに関して、合唱部の高校生が直面するケースを例に、正しい対応の仕方をQ&A方式で説明するパンフレットです。(2022年6月改訂)

ダウンロード(PDF:1.5MB)

ダウンロード(PDF:1.5MB)

学校の部活動などで楽譜を利用する場合のルールや注意点について説明するチラシです。(2022年3月22日公開)

![一般社団法人日本楽譜出版協会 [Japan Association of Music Publishing]](images/header-logo.png)